在2017年6月12號舉行的2017年IMT-2020(5G)峰會上,IMT-2020(5G)推進組副主席王曉云在“IMT-2020(5G)推進組工作進展介紹”部分,介紹了目前5G懷柔外場試驗的進展和部分測試結果。

本文擬對講座中所展示的測試結果進行討論和技術分析,以便大家更好地了解和認識目前外場測試工作的現狀和技術內容。

1、外場情況

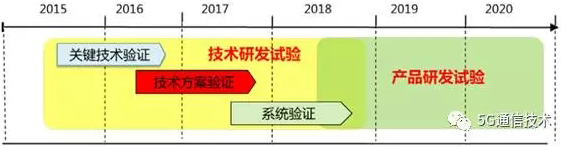

目前懷柔外場正在進行的是技術研發試驗階段的技術方案驗證工作。

第二階段,要基于統一的測試規范、頻譜、平臺來進行測試。初步規劃是射頻和功能測試工作在信通院的MTNET試驗室進行,而性能測試工作在懷柔外場進行。未來,各廠家外場的基站需統一接入到位于MTNET的核心網上,實現集中管理。

來自產業鏈的主要的六家系統廠家參與懷柔外場測試工作,分別為華為、愛立信、中興、大唐、諾基亞和上海貝爾、三星。計劃建設30個基站來完成面向解決方案(單站測試)和面向系統(5個站組網測試)的測試工作,站址信息分布如下:

2、測試進展

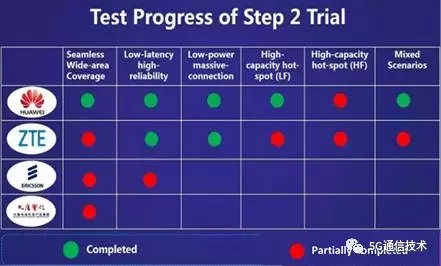

講座指出,“第二階段進行了連續廣域覆蓋的測試,低時延高可靠測試,低功耗大連接的測試,還有低頻高頻的容量測試,以及混合場景的測試,大家可以看到各個廠家基本的進展情況。雖然沒有都完成,但是有幾家進展比較快”。

可以看到,華為步伐最快,除了高頻熱點場景外,其余場景都已經測試完成了。中興各個場景的測試工作也已經開始進行了。其他廠家進展略慢,像Ericsson正在進行連續廣域覆蓋和低時延高可靠的測試,大唐也正在進行連續廣域覆蓋的測試工作。Nokia和三星沒有出現在圖上,其測試進展還有待進一步了解。

MIIT要求的測試場景有7種,圖示如下。其中,“其他混合”場景中,包括連續廣域覆蓋與低時延高可靠的混合(類似eMBB+URLLC)、連續廣域覆蓋與低功耗大連接的混合(類似eMBB+mMTC)等兩大類測試內容。

講座中提到的6種場景中,沒有明確是否包含高低頻混合和其他混合場景。從所展示的測試結果上看,華為至少完成了其他混合場景的測試,如eMBB+URLLC+mMTC,后面詳細分析。對于高低頻混合場景,需要終端同時支持高低頻,如果做不到,則此測試就沒法進行。

3、性能測試及結果分析

以下借助王曉云副主席講座中提到的信息,結合一些其他技術信息,來進行相關場景和測試結果的分析。

3.1 連續廣域覆蓋場景下的吞吐量:

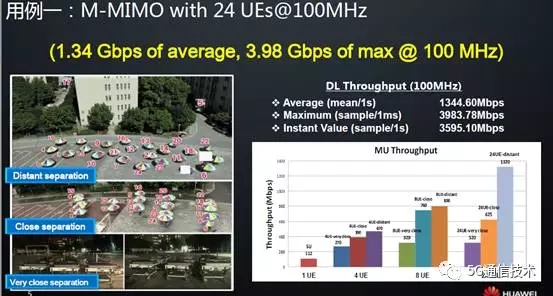

“連續廣域覆蓋場景下,采用200M帶寬,64個端口的大規模天線陣列,實現了單用戶峰值3.6G,小區的吞吐量也到了11.79G,如果都換算成下行,可以達到18G的帶寬,達到了我們預期的目標” 。

這是華為外場的測試結果。測試環境及配置為:

- 1個基站(64通道/192天線)- 12個終端(8天線)

- 24流,每用戶2流

從圖中也可以看到,測試中基站側采用64通道天線,支持24個流,終端支持8天線,每個終端支持2個流,總共12個終端參與測試,以便評估小區性能。

對于連續廣域覆蓋測試,設備規范要求的mMIMO參數為天線通道數≧64,支持16流以上數據傳輸。可見,上述64天線和200MHz帶寬滿足測試的基本要求,但是24個流則一定程度上超越了測試要求。對于天線振子數,設備規范中沒有具體要求,華為是采用192個振子來實現的,相對于128振子來說,可以提供更高的性能增益。

具體到系統參數,其工作頻率為3.4~3.6GHz,系統帶寬為200MHz,子載波間隔為15KHz,TTI長度為0.5ms,采用TDD模式,上下行配比多數為5:1:1,可見下行約占70%吧。

此場景中所體現的關鍵技術包括0.5ms TTI的新型參數集、自包含幀結構、24流的大規模天線以及f-OFDM新波形。

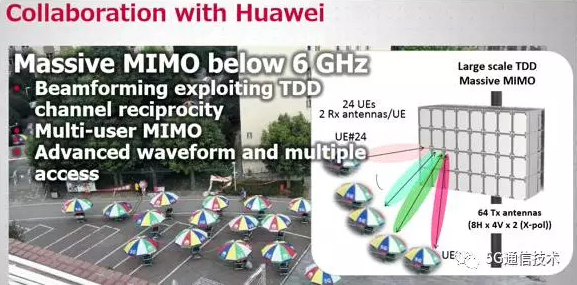

還記得華為2015年底在與Docomo聯合進行的24流多天線驗證嗎?

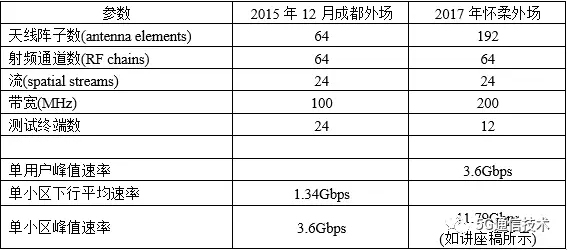

成都外場與懷柔外場的測試配置和性能結果對比如下,以便我們深入分析和了解同配置下系統性能變化情況。

其中,天線陣子數從64增加到192,射頻帶寬從100MHz增加到200MHz。成都測試的測試支持2天線,懷柔終端支持8天線,終端數從24減少到12。小區峰值速率從3.6Gbps增加到11.79Gbps,增加2倍左右。那么,這個性能增益除了由帶寬增加一倍和天線數增加2倍之外,還有哪些影響因素哪?還有待后續深入分析。

3.2 低時延高可靠場景下的時延:

低時延高可靠測試要求在大量數據包的基礎上(>10^7)統計空口傳送時延和丟包率,以確定時延和可靠性指標。根據ITU要求,空口時延應小于1ms,因此丟包率指標是在1ms時延的基礎上進行統計的。比如,用戶面下行傳輸丟包率的計算公式是,以成功傳輸并滿足用戶面下行單向時延小于1ms的包的數量除以總的測試包數量,得到下行傳輸丟包率。

1ms的空口時延大致包括下行傳輸、上行傳輸、緩存、UE處理、BTS處理、傳輸鏈路時延等階段。

測試規范中建議采用思博倫儀表進行收發包測試和統計。講座中提到的測試結果為0.407ms,從圖中桌子上華為的標志可以了解到這是華為的測試結果,遠低于ITU要求的1ms空口(air interface,圖中縮寫為AI)時延。

具體到系統參數,其工作頻率為3.4~3.6GHz,子載波間隔為30KHz,TTI長度為0.25ms,與上述連續廣域覆蓋模式參數設置有區別。

此場景中所體現的關鍵技術包括采用0.25ms TTI的新型參數集、自包含幀結構、Polar新型編碼調制以及f-OFDM新波形。

其他資料顯示,在實驗室和外場,通過第三方儀表,華為公司測試驗證用戶面時延<1ms,丟包率<10-9。

3.3 低功耗大連接場景下的連接數密度:

5G概念白皮書(2015年)和5G遠景與需求白皮書(2014年)中定義了連接數密度,即單位面積上(km2)支持的在線設備總和。指標要求為每平方公里支持一百萬的連接數密度(100萬/km2連接數密度)。

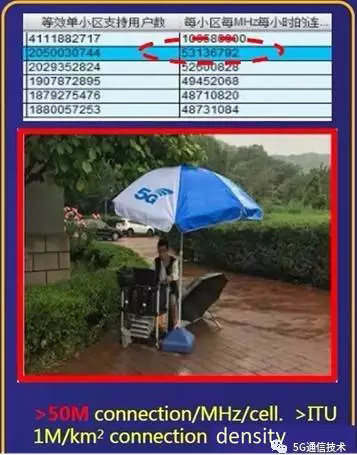

講座中提到,“低功耗大連接場景下,每小區每一個兆赫茲達到了5000萬的連接(編者注:圖上數據顯示為每小時內總數)”。可見,這里是采用 “/MHz/cell” 為單位的,根據小區中所采用的帶寬和大致小區覆蓋面積應該可以換算到平方公里上去。

講座中提到的應該是中興的測試結果,具體所采用的技術及數據計算方式如下。

結合之前中興的新聞報道可知,該測試使用中興的多用戶共享多接入(MUSA:Multi-User Shared Access)技術。MUSA技術引入了較短的擴展碼,可以實現高負載,消除調度操作,將支持的連接數量增加三到六倍。該技術還采用先進的擴頻序列和連續干擾消除(SIC:successive interference cancellation)技術。

本次峰會上,中興通訊股份有限公司無線經營部總工程師朱伏生在演講中提到,“在mMTC上使用了新的使能技術,在免調度的情況下能夠提供一個非常高的過載,在正常的、同樣的視頻資源內,可以提供3到6倍的連接速度的提升。在免調度的技術情況下,不用一直保持一個同步的方式,整個上行的同步和整個功率控制會做得非常簡單,屬于在工業實現上也是相對來說比較方便的方式。這樣對終端也是對整個系統的功耗也是要求非常低的,也滿足了物聯網的要求。同時我們采用了先進的設計以及串行SSIC技術,可以非常好的來實現。目前我們的測試結果已經達到了原來在600%的過載情況下可以做到的5300萬每小時每赫茲的連接,這是非常令人震驚的數字,它和原來要求相比高了一個數量級。剛才是24個用戶承載在8毫秒的時間段內,我們把它折算成1毫秒,再折算成1小時,再測算成1M,再乘于89%,原來是常規設10%,但是那天下雨,下雨的時候碼率相對高了一點,大概到了11%多,每小時滿調度的數達到5300萬,這個也是非常令人驚奇的數據”。

3.4 混合場景(連續廣域覆蓋eMBB + 低功耗大連接mMTC + 低時延高可靠URLLC):

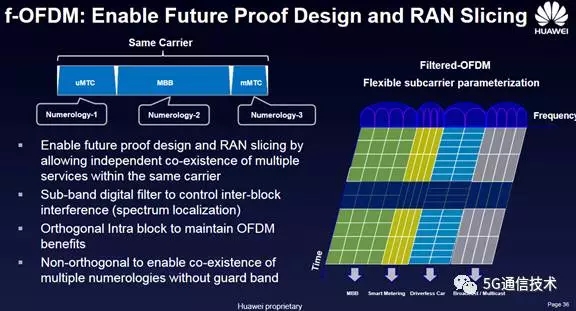

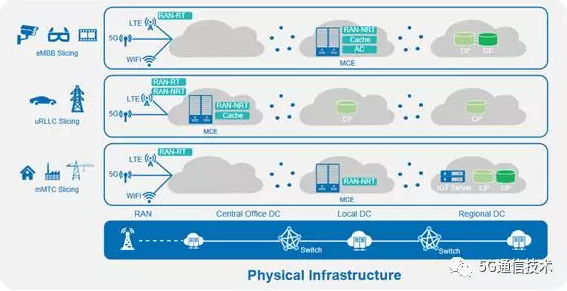

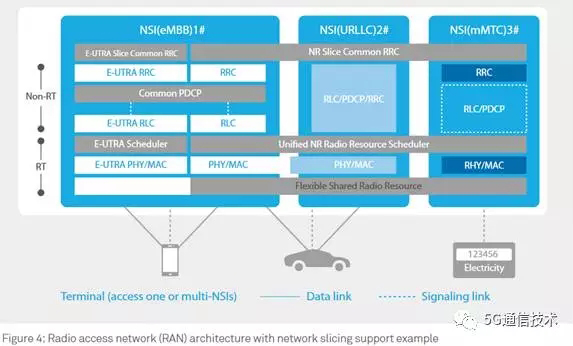

講座中提到,”混合場景的性能測試中,采用切片,在同一個帶寬系統上,通過子帶寬的方式,根據不同的場景,用切片的技術設置不同的子載波間隔,不同的參數配不同的技術,實現了基于三個不同場景的不同的解決方案,達到了要求的性能”。

基于統一空口支持三種不同場景,實現了以下性能,即峰值>8.29Gbps(全下行> 14Gbps); 用戶連接>400萬;時延<1ms。

混合場景下所采用的參數為:

測試結果顯示,200MHz帶寬中,160MHz用作eMBB,20MHz用作URLLC,20MHz用作mMTC,而這正顯示了華為所倡導的f-OFDM的特點,

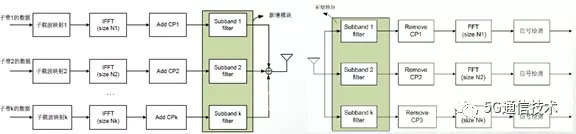

Filtered-OFDM基于子帶濾波的正交頻分復用,也稱可變子載波帶寬的自適應空口波形。F-OFDM將整個頻帶劃分為多個子帶,在收發兩端均增加了子帶濾波器。每個子帶可根據實際的業務需求來配置不同的波形參數,如子載波間隔、CP長度、FFT點數等。發送端各個子帶的數據通過子載波編號后映射到不同的子載波上,并經子帶濾波器進行濾波,抑制鄰帶頻譜泄漏帶來的干擾。

結合RAN切片技術,可以采用統一空口實現不同業務間的參數適配和性能優化工作,如華為5G網絡架構白皮書中所述(下圖) 。

3.5 熱點容量場景下的測試(高/低頻)

講座中提到,“在大容量方面,高密度融合方面在低頻和高頻都做了實驗”。

這個對應高低頻熱點測試場景。測試內容為,在多個傳輸節點和多個測試終端的條件下,以及多小區多用戶移動條件下的虛擬協同性能。要求流量密度>=10Tbps/km2(相當于每平方米10Mbps)。

講座中提到,在45平方米的屋子采用8個傳輸節點,利用虛擬小區、干擾一致等技術,實現了每平方米45.1Mbp的流量密度。

根據圖上顯示的信息,測試面積45平方米,峰值速率為2.03Gbps,則得到上述每平方米45.1Mbps的結果,遠高于ITU的每平方米10Mbps的流量密度的要求。

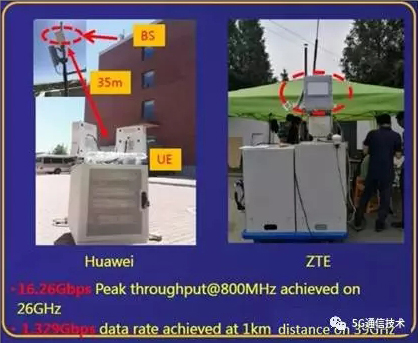

在高頻段,采用華為的800M帶寬,達到了16.26G的速度。在39G頻率下,在1公里處,利用中興的設備也實現了1.329Gbps的速率。

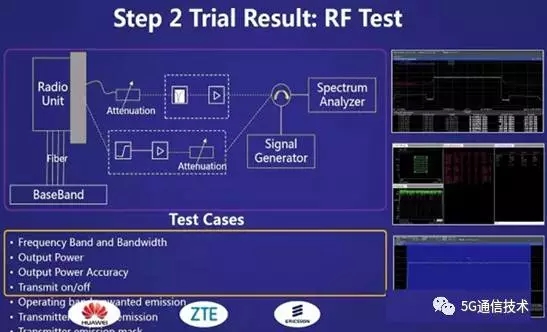

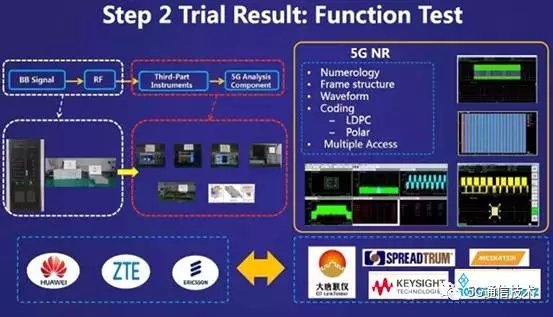

4、射頻和功能測試

射頻方面,對每個廠家射頻設備的射頻效率、雜散、輸出功率、帶寬等等都進行了測試,應該說基本上滿足場景自己提出的相應目標。

5、總結

技術研發試驗階段的技術方案驗證工作(即單站外場性能測試)要求在9月份前完成。目前各廠家測試進度不同。根據披露出來的測試結果看,一些廠家利用了自己對技術方面的積累、認識和理解,采用不同的關鍵技術進行了測試,滿足了測試要求,同時驗證了關鍵技術,所以有助于促進后續的技術評估和標準化工作。同時,一些廠家也會加快步伐追趕上來。測試的目的是為了驗證關鍵技術和性能,促進產業發展,相信每個參測廠家都會展示出最好的技術水平,讓我們繼續關注后續測試進展吧。

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號