雖然對高功率微波的研究已經進行了50年,美國軍方仍未能制造出實用的微波武器

1962年進行的“海星一號”核試驗

1962年進行的“海星一號”核試驗雖然對高功率微波的研究已經進行了50年,美國軍方仍未能制造出實用的微波武器,這種耗時耗能巨大的武器能否出現(xiàn)在未來的戰(zhàn)場上?

撰文 莎倫•溫伯格(Sharon Weinberger) 翻譯 王棟

對一些五角大樓的官員來說,2007年10月的那次公開演示,看起來就像多年的夢想成為現(xiàn)實——終于可以用一束能夠造成灼傷痛苦的能量來對付記者了。

在美國弗吉尼亞州匡蒂科進行的這次演示,是美國空軍的主動拒止系統(tǒng)(Active Denial System)為數(shù)不多的公開展示之一。這是一種試驗性非致命防暴武器,它能夠發(fā)射一束95G赫茲(1G=109)的微波,侵入皮膚的深度不超過半毫米,所以該微波束能夠給人造成劇烈的灼燒感,以此迫使他們避開,但理論上不會對人造成永久性的損傷。

然而,測試當天是個陰雨天,空氣中的雨滴起到了水汽通常會造成的效果——吸收微波。結果,當一些記者自愿置身于這束被衰減了的微波里時,他們發(fā)現(xiàn),在這樣一個陰冷的天氣里,那種由微波造成的暖暖的感覺還真是蠻舒服的。

雖然,在今年3月份那個晴天里的演示要成功得多,但它仍未能改變一項基本事實,那就是似乎沒有人對五角大樓唯一承認且已經發(fā)展成熟的“高功率微波”(high-power microwave,HPM)武器感興趣。雖然,主動拒止系統(tǒng)(在大多數(shù)情況下)都能如其宣稱的那樣有效,但其巨大的體積、能量消耗以及技術上的復雜性讓它無法在戰(zhàn)場上產生實際作用。

高功率微波武器的研發(fā),源于大約50年前的東西方技術競賽,這種武器的研發(fā)在各個方面都遭遇了困境。在美國,雖然用于電磁武器研發(fā)的經費與冷戰(zhàn)時期的水平相比有所減少,不過每年仍約有4 700萬美元,但研究進展卻依然迷霧重重,“甚至還有很多虛假消息,”英國倫敦國王學院已退休的核物理學家彼得•齊默曼(Peter Zimmerman)說,他同時也是位于華盛頓的美國軍備控制與裁軍署(US Arms Control and Disarmament Agency )的前任首席科學家。雖然將來的研究或許能帶來科學上的進步,但“我不認為他們能制造出有效且實用的武器。”他補充道。此外,對美國高功率微波項目持反對態(tài)度的人認為,此項目已經變成了一項遙不可及的妄想,加之其保密的特性,使得這項研究要想取得真正的進展愈加困難。

電磁武器 (軍隊里俗稱“E彈”)的概念,最早是在1962年7月8日提出的。也是在那一天,美國進行了當時最高當量,代號為“海星一號”的高空核試驗。當天夜里11點零9秒(夏威夷時間),一枚140萬噸當量的熱核彈頭在太平洋中部400千米的高空被引爆。爆炸產生的大量高密度帶電粒子沿著地球磁場向外迸發(fā)。它們的回旋運動產生了一束微波脈沖,導致測量儀器失準。爆炸所產生的極光帶在洋面上空閃爍,照亮了整個夜空。在距離爆點1 300多千米外的檀香山(Honolulu),脈沖不僅導致防盜警報器此起彼伏,路燈也紛紛熄滅,最后連供電線路也跳閘癱瘓了。

1963年8月簽訂的《部分禁止核試驗條約》(Partial Test Ban Treaty),禁止進行除地下以外任何地點的核試驗。從那時起,再也沒有類似“海星一號”那樣的核試驗了,但是,當時冷戰(zhàn)雙方的軍事決策層,發(fā)現(xiàn)了這次實驗中電磁脈沖的破壞潛能,并展開了一場利用這種潛力制造非核武器的競賽。

進展不順

從一開始,美國空軍一直就是高功率微波項目的主要投資方。最初,它的目標是研制出能夠癱瘓敵方計算機、通訊系統(tǒng)及其他電子設備的武器。從理論上來說,該想法依然十分誘人:E彈的爆炸會發(fā)射出以光速運動的微波“子彈”,在恰當?shù)念l率下,這些子彈就能夠使目標喪失功能而不會造成附加傷害。一次小規(guī)模的爆炸就可以讓車輛熄火困在原地,雷達變成“瞎子”,計算機也會被毀壞……

然而,要實現(xiàn)以上目標,高功率微波武器還要面臨一個主要的技術挑戰(zhàn):即如何產生一束既高度定向(能夠選擇特定目標),又具有足夠大功率(對目標造成顯著影響)的脈沖?而且發(fā)射裝置最好要足夠輕便,能夠用飛機或導彈投放。

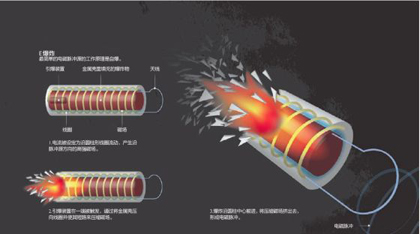

其實,電池驅動設備就能夠產生高功率微波脈沖,不過,要想產生這種能摧毀電子設備的高度聚集的能量,通常還需要在設備內部引發(fā)一次普通的爆炸(參見插圖“E爆炸”),但在有人駕駛的飛機里這樣做是很危險的,齊默曼也指出,“在(飛機的)關鍵部位,幾磅炸藥就能讓它墜毀”。所以最近幾年,美國空軍一直在尋求能用導彈投放的高功率微波武器。

“反電子設備高功率微波先進導彈項目”(CHAMP, Counter-electronics High-power Microwave Advanced Missile Project)旨在研制一種實驗性的巡航導彈,用來攻擊電子目標,比如生產大規(guī)模殺傷性武器的工廠。作為該項目的主要承包商,無論美國空軍還是波音公司都不會透露該項目的技術細節(jié),不過這種巡航導彈還只是一個原型。去年CHAMP在進行試飛時,并沒有攜帶高功率微波武器設備。

把微波發(fā)生器做得足夠緊湊,以便適合導彈投放是可能的。美國得克薩斯理工大學的工程師,研制了一種實驗性的、基于爆炸觸發(fā)的微波源,直徑16厘米,長不到2米,但該工程的首席研發(fā)人員安德列亞斯•諾伊貝爾(Adreas Neuber)指出,他們的研究還存在一些物理限制:為了在保持系統(tǒng)小型化的前提下,使微波功率最大化,工程師必須增強微波源內部的電場強度。這樣做可能會使系統(tǒng)的絕緣材料嚴重失效,導致系統(tǒng)在聚集起高能量之前就引發(fā)短路。

即便軍方真的能將高功率微波武器設備投送出去,并能擊中目標,那么電磁脈沖的殺傷力到底如何,對此人們也有不小的爭議。上世紀80年代末,美國空軍對微波武器進行的首次公開測試中,一部名為“吉普賽人”(Gypsy)的設備成功癱瘓了一家銀行的個人計算機,不過基于那次成功的后續(xù)研究卻變得極其困難,曾在美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室擔任“降低威脅”(threat reduction)部門副主任的物理學家道格•畢森(Doug Beason)說,“我們知道微波是如何影響電子元件的,例如晶體管、電容器、感應器等,但把這些元件整合到復雜的電路系統(tǒng)中時,用微波再進行破壞就變成了一個更像是由隨機性控制的過程,我們無法每次得到相同的結果”。另外,畢森還出版了一本探討直射能武器的著作——《E彈》(2005年)。

當電磁能量流穿過外圍結構(例如建筑物)時也存在類似的不確定性。“這一過程是混亂無序的,”美國新墨西哥大學的電氣工程師埃德爾•沙姆格魯(Edl Schamiloglu)解釋說,他參與了一項由美國國防部資助、多個大學合作的研究計劃,試圖改進這一過程,“當電磁輻射或波束進入外圍結構后,它會來回反射并且不會有重復的軌跡。”沙姆格魯說。

總之,在“吉普賽人”實驗的20多年后,科學家仍不清楚這種武器的殺傷力究竟如何。況且敵方可能會采取反制措施,這些措施可以很簡單,例如在敏感電子設備四周裝上“法拉第籠”(Faraday cage)——這和微波爐里使用的鋁制電磁防護網是一回事。

針對破環(huán)電子設備的研究大部分都是保密的,但在2001年,美國空軍宣布,以人為目標的微波武器的研發(fā)取得了實質性進展,也就在那時,主動拒止系統(tǒng)開始為世人所知。

該系統(tǒng)的研發(fā)始于上世紀90年代,當時美國空軍正致力于微波生物效應的研究。一項代號為“你好”(Hello)的計劃研究了如何調制微波加熱效應,以便在人的內耳中產生“咔噠”聲和“嗡嗡”聲,以制造能夠摧毀人心理的“大腦噪音”(voices in the head)。另一代號為“再見”(Goodbye)的項目,則希望用微波來制止人群暴動。還有一個名為“晚安”(Good Night)的項目,它是想要弄清楚微波能否殺死一個人。

前景渺茫

最終,只有“再見”項目進入了武器研發(fā)階段,進一步的生物效應研究在美國得克薩斯州圣安東尼奧附近的布魯克斯空軍基地秘密進行。然而,就在測試武器已經準備好從動物實驗轉為人體實驗時,該項目險些下馬。2000年,美國五角大樓防御研究和工程主管,同時也是得克薩斯大學奧斯汀分校的核工程師漢斯•馬克(Hans Mark)訪問了布魯克斯,了解項目的進展。“馬克博士不相信這一效應,”畢森回憶道,“而且他還同一位主要研究人員發(fā)生了爭吵。”但是,項目如果要繼續(xù),還需要得到馬克的批準,所以馬克同意根據(jù)實驗結果來做決定。

最終,美國空軍進行了人體實驗。布魯克斯的科學家打趣道,“從沒見過一位政府官員的態(tài)度轉變得如此之快,”畢森回憶說。

馬克表示,他之所以對“再見”項目的效應持懷疑態(tài)度,是因為他覺得其擁護者對此的宣傳“過于夸大”。不說別的,單說該系統(tǒng)中驅動脈沖發(fā)生器的超導磁體所需要的冷卻系統(tǒng),就因為太大太笨重而不可能在實戰(zhàn)中應用。馬克還說,他允許該系統(tǒng)進行到人體實驗這一步,并不是因為他被說服而認為該系統(tǒng)可行,而是在他自己暴露在微波束里,經過親身體驗之后,覺得人體實驗至少不會傷到人。不過他也說,“這個項目基本上就是在浪費錢”。

事實已經證明,馬克的擔心確有先見之明:部署這種武器的努力最終是竹籃打水一場空。在2001年的首次展示中,美國國防部宣稱,主動拒止系統(tǒng)能用于如科索沃和索馬里等地的維和行動,但當美國聯(lián)合非致命性武器管理局(Joint Non-Lethal Weapons Directorate)提出,要將主動拒止系統(tǒng)部署到2003年的伊拉克戰(zhàn)場時,卻被拒絕了。

“我們知道,它并不可靠,”在去年的一次采訪中,美國海軍陸戰(zhàn)隊科技顧問弗朗茲•蓋爾(Franz Gayl)評論說。還有更糟糕的,由于脈沖發(fā)生器太大,以至于必須由專用設備車輛來運輸。“這簡直將是一場災難,”蓋爾說,“它的操作員就是一個活靶子。”最讓人擔憂的是,在人們使用該系統(tǒng)之前,還要將它冷卻到-269.15℃——這一過程要花16個小時!

2010年,美國國防部曾試圖將該武器部署到阿富汗,但它又被原封未動地運回了美國。同年,美國加利福尼亞州也否決了一項用于監(jiān)獄管理的小型設備。該設備的制造方雷聲公司拒絕對此發(fā)表評論。

其他類似項目的進展也好不到哪兒去。美國空軍研究實驗室(The Air Force Research Laboratory)研制了一臺名為“最大功率”(MAXPOWER)的高功率微波系統(tǒng),來遠距離引爆路邊的炸彈,但是它的體積有一輛拖車大小,部署在阿富汗顯得太笨重了。美國國防部的反炸彈機構“聯(lián)合反簡易爆炸裝置組織”(Joint Improvised Explosive Device Defeat Organization)以保密為由,拒絕對該系統(tǒng)發(fā)表任何相關評論,但他們的確表示,在2011年,他們沒有資助“最大功率”項目。

今年7月,上個月剛剛退休的美國空軍總司令諾頓•施瓦茲將軍(General Norton Schwartz)警告說,由于預算削減,某些科學研究將不得不被中止,但是高功率微波技術的研究還會繼續(xù)。他對專業(yè)雜志《一周航空和空間技術》(Aviation Week & Space Technology)說,“高功率微波技術顯然具有潛在價值,”而且還警告說,其他國家如俄羅斯可能在該領域超過美國。

牽強的理由

推動美國軍方繼續(xù)投資微波武器(即便沒有什么明顯的進展)的原因之一,似乎是他們擔心其他國家,甚至恐怖分子可能正在研發(fā)類似的技術。根據(jù)2009年美國海軍研究辦公室( Office of Naval Research )準備的一份關于非致命技術的簡報,俄羅斯甚至伊朗都在致力于高功率電磁項目的研發(fā)。除此之外,位于英國霍爾斯特德堡的英國國防科學技術實驗室也正在資助進行一項機密的、能夠使車輛癱瘓的研究項目。

但是,以上情況并不能證明高功率電磁武器的軍備競賽仍在進行。至少,一些國家(例如美國)研發(fā)這些武器,更多的是因為擔心自己受到該類武器的攻擊。現(xiàn)代技術,例如移動電話,特別容易受到高功率電磁武器的影響,德國弗勞恩霍夫技術趨勢分析研究所(Fraunhofer Institute for Technological Trend Analysis)的電磁效應及威脅業(yè)務小組組長邁克爾•蘇赫克(Michael Suhrke)解釋說。

對于高功率微波武器落入恐怖分子手里的擔心,許多科學家認為這充其量也就算一個牽強的理由。美國哈佛—史密森天體物理中心(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)高能天體物理學部的物理學家尤薩夫•巴特(Yousaf Butt)說,即便恐怖組織具備進行必要測試所需的復雜設備和技術,他們干嗎要用它?無論任何規(guī)格的微波武器,幾乎都需要爆炸物來驅動,可如果手頭上有那些爆炸物的話,他們?yōu)楹尾桓纱嘀苯油斗耪◤椖兀?/p>

“恐怖分子有可能做出微波武器嗎?”華盛頓的智庫——軍備控制和防擴散中心的高級研究員菲利普•科伊爾(Philip Coyle)問道。他曾在2010至2011年間擔任美國白宮科學技術政策辦公室(White House Office of Science and Technology Policy)的國家安全和國際事務部副主任,“可能性很小。雖然我不會想當然地認為恐怖分子絕對做不出這種武器,但我倒寧愿恐怖分子在忙著制造高功率微波武器而不是汽車炸彈”。

對于高功率微波武器能否最終成為實用武器,專家仍持不同意見。但有一件事是清楚的:“E彈”癱瘓汽車或飛機的神奇效能還從未在戰(zhàn)場上實現(xiàn)過。當被問到美國空軍是否已經制造出任何實用武器時,其下屬的研究實驗室只是說:“由于操作上的原因,我們無法回答該問題。”

縈繞在高功率微波武器研究周圍的神秘氛圍,似乎大大加劇了該項目遇到的技術阻礙。例如,2007年,美國國防科學委員會在一份關于直射能武器的報告中提到,五角大樓未能有效利用大學研究人員獲得的數(shù)據(jù),來了解微波所能造成的效應。雖然美國空軍聲稱,目前的數(shù)據(jù)分享工作已經好多了,但是,在保密外衣下進行的研究依舊影響著信息的發(fā)布與傳播。例如,在撰寫本文的過程中,諾伊貝爾雖然同意回答有關問題,但前提是,他的回答必須是書面形式,而且所有的回復必須先通過資助其研究的美軍辦公室的審查。

“在美國軍方需求主導的領域里工作,在某種程度上我們需要遵守許多不同的規(guī)則,” 諾伊貝爾寫道,“某些信息的傳播并不像在其他領域里那樣自由。”

本文作者 莎倫•溫伯格是美國首都華盛頓的一位自由撰稿人。

(本文轉自“科學美國人”中文版《環(huán)球科學》)

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號