存算一體光線調控 節約成本優勢明顯

復旦大學周鵬、張衛團隊發明單晶體管邏輯結構新原理

“讓一個人干兩個人的活,所有事項在一個辦公室里處理完成,這樣是不是大大提升了效率,節省了成本?這種思路放在集成電路中也是一樣的。”復旦大學微電子學院教授周鵬這樣說道。

目前,集成電路已越來越緊密地和現代社會的生產生活聯系在一起,然而隨著晶體管物理尺寸的不斷微縮,短溝道效應等負面效應使得漏電流不可避免,功耗大、集成度提高困難、不確定性增加,限制了集成電路的發展。

針對這些問題,復旦大學微電子學院教授周鵬、張衛、曾曉洋攜團隊與計算機學院教授姜育剛展開合作,發現了新材料在集成電路中的更優應用方案,解決了如何用新材料、新原理和新架構繼續延展摩爾定律的難題,實現了電路邏輯結構從無到有的原始創新。

5月27日正值復旦大學114周年校慶日,相關成果以《小尺寸晶體管架構在可光控邏輯和原位存儲器中的應用》(“Small footprint transistor architecture for photo-switching logic and in-situ memory”)為題在線發表于《自然•納米技術》(Nature Nanotechnology)。

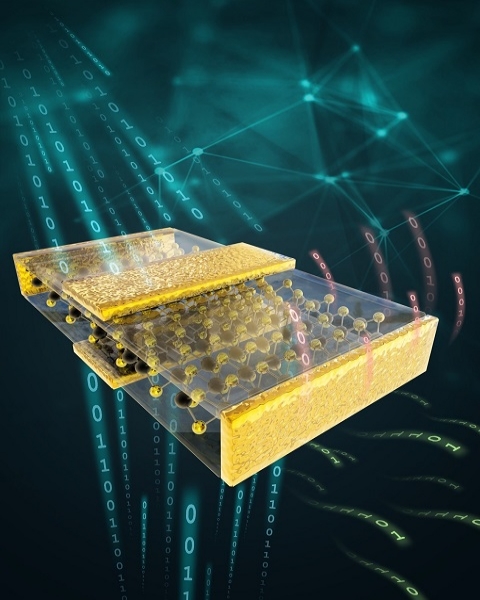

單晶體管邏輯結構示意圖

“一個人干兩人活”,提供“光控開關”切換選項

“我們這項研究工作的核心內容是利用原子晶體硫化鉬做出了新結構晶體管。在此基礎上,團隊發明了單晶體管邏輯結構的新原理。新原理、新結構對原子晶體材料具有普適性。”周鵬解釋道。

據介紹,研究團隊采用與硅工藝兼容的雙柵作為邏輯輸入端,通過對創新引入的雙導電通道加以獨立控制,在單晶體管上實現了邏輯運算的“與”和“或”。

“與”和“或”是構成計算系統的最基本邏輯單元。相比需要通過兩個獨立晶體管才能實現邏輯功能的傳統體材料體系,該研究工作在邏輯門水平上縮小了50%的面積,有效降低了成本。“原先需要兩個獨立的晶體管才能實現邏輯功能,現在只需要一個晶體管,相當于一個人干兩個人的活,這是研究工作的變革性之一。”周鵬補充。

同時研究中還發現了可層數調控的晶體管邏輯特性,并提供光切換邏輯功能的選項。周鵬解釋,“簡單來說,可光控邏輯相當于我們給邏輯做了一個光控開關,比如說有光照射時可能是‘或’邏輯,那么我們撤掉光線的話它就會切換成‘與’邏輯。當然反過來也是可以的。”

研究證明,該邏輯結構對原子晶體材料具有通用性,不僅適用于研究中已經驗證的硫化鉬,其它具有原子晶體屬性的材料均可利用此架構實現可調控的邏輯功能。

“房間”合二為一,存算一體突破現有架構限制

新的邏輯架構可以通過器件級存算一體路徑破解數據傳輸阻塞瓶頸問題,突破了現有邏輯系統中馮諾依曼架構的限制。對存算一體、原位存儲,周鵬打了個比方,“原先我們計算和存儲數據需要兩個房間跑,而現在所有數據的計算和存儲都在同一個房間解決。”

在馮諾依曼架構下,計算和存儲是相互分離的。“就好比我們現在有兩個房間,房間A專門用來計算數據,房間B用來存儲數據,數據在經過計算之后要通過電子借由導線從房間A傳輸到房間B,這條導線就相當于連接兩個房間的走廊。”周鵬解釋道。隨著技術的發展,數據的計算速度越來越快,與此同時存儲速度和傳輸速度卻未能得到同步提升。馮諾依曼架構的限制就主要體現在計算速度、存儲速度和傳輸速度的不相匹配。

“我們假設,房間A已經打包了100份數據,卻只有幾十份數據能被即時傳輸出去;又或是房間A已經打包完100份,房間B才剛剛開始存儲接收到的前幾十份數據,這兩種情況都會對數據的處理帶來很大限制。”周鵬補充。

存算一體、原位存儲的物理架構突破了馮諾依曼架構的限制。在這一架構中,只需要“一個房間”就可實現計算和存儲的功能。“房間”內分層工作,第一層負責計算,第二層負責存儲,兩個表層在垂直空間上形成堆疊。周鵬打比方:“就像兩張紙摞在一起,它們在空間上是堆疊著的,數據的計算和存儲只是在原地被相對抬高了一些而已。”計算層的溝道電流可以影響到存儲層,從而擺脫傳輸環節,實現原位存儲。

充分利用新材料特性,獨辟蹊徑繼續延展摩爾定律

使用鋼鐵制造輪船、使用硅晶體制造芯片,人類在漫長歷史中使用材料的本征屬性來改造自然界。但周鵬發現,迄今的原子晶體電子器件研究工作仍然是用新材料模仿舊架構,無法真正發揮其優異的物理本質特性。

為走出窠臼,在著手該項研究的過程中,從材料本質優勢出發設計新器件成為了團隊的重要出發點。最終,正是超薄、表面無懸掛鍵等硫化鉬特性的充分發揮,幫助其另辟蹊徑地實現了集成電路邏輯結構上的革新,開拓了二維材料集成電路應用的新世界。

據周鵬介紹,團隊對該工作的研究興趣源自于目前國家發展對集成電路的重大需求,以及學界業界對延展摩爾定律(英特爾聯合創始人戈登•摩爾曾提出集成電路上可容納的元器件的數量每隔18 至24 個月就會增加一倍,性能也將提升一倍)、降低集成電路成本的嘗試。單晶體管邏輯結構如果得以繼續推進、應用于規模化生產,將推動集成電路往更輕、更快、更小、功耗更低的方向發展,促進集成電路產業的發展。“到那時,人們使用的手機、電腦等設備可能將更輕便、待機時間更長。”周鵬十分看好這一研究成果的發展前景,他表示,團隊未來將探討如何進一步突破馮諾依曼架構的限制。

復旦大學專用集成電路與系統國家重點實驗室是研究工作的唯一單位。復旦大學微電子學院博士生劉春森及指導教師周鵬教授為共同第一作者,復旦大學微電子學院教授張衛和周鵬為通訊作者。研究工作得到國家自然科學基金委優秀青年項目和“集成電路3-5納米節點器件基礎問題研究”應急管理項目資助。

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號