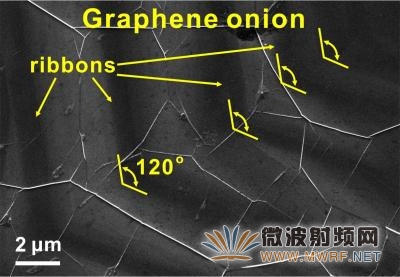

據物理學家組織網報道,美國科學家首次在金屬上從頭開始逐個原子地合成出了石墨烯納米帶——在熔爐中生長出的石墨烯的同軸六邊形。發表在最新一期《美國化學會志》上的研究報告稱,這種石墨烯“洋蔥圈”有望用于鋰離子電池和高級電子設備內。

該研究的領導者之一、萊斯大學的物理學家詹姆斯·圖爾說,通常而言,通過化學氣相沉積方法在一個熔爐中生長的石墨烯以一個種子(銅或其他金屬表面的少許灰塵或一個隆起物)開始。在成核過程中,一個碳原子附著在該種子的表面,其他碳原子“依葫蘆畫瓢”,就形成了鐵絲織網一樣的網格。

圖爾團隊進行了一些實驗,想弄清楚石墨烯如何在高壓下以及富氫環境中生長出第一圈環。他們發現,在這樣的環境下,一塊快速生長的石墨烯薄片被氫化,其整個邊緣會變成一個成核點。該邊緣使碳原子位于石墨烯的皮膚下,碳原子在此處開始形成一塊新的薄片。但因為頂部的石墨烯的生長速度很快,最終會阻止碳原子流往位于其下的新薄層,使底部的石墨烯停止生長,留下一個石墨烯環。整個過程再不斷重復循環。

圖爾解釋道:“這一機制依靠最上面的石墨烯層阻止碳原子到達底部,最終,我們得到的是層疊的多層單晶體石墨烯‘洋蔥圈’。”

圖爾說:“一般情況下,如果我們不斷地削一大塊物體,就可以獲得納米帶。但如果我們能從頭開始,種植出納米帶,就能控制其邊緣,而邊緣的原子構造有助于確定石墨烯的電學屬性。我們得到的六方形石墨烯‘洋蔥圈’的邊緣都是鋸齒形,這就使其擁有了金屬的屬性。而且,我們能改變生長環境中氫與碳之間的相對壓力,得到一種與普通石墨烯迥然不同的全新結構。”經過進一步測試發現,微型環在薄片下部而非頂部形成,頂部的石墨烯薄片或許可使用氬等離子體去除,留下獨立的環。

這種環的寬度介于10納米到450納米之間,寬度也會影響電學屬性,因此,找到方法控制寬度成為科學家們的下一步目標。圖爾說:“如果能整齊劃一地制造出10納米寬的石墨烯帶,我們就可以將其變成低電壓的晶體管,這種晶體管可能適用于制造先進的鋰離子電池中的鋰存儲設備。”

總編輯圈點

將單層石墨烯規范切割成納米帶時,邊緣會出現兩種可能:鋸齒形或扶手椅形,不同的邊緣又會賦予石墨烯不同的電性。然而,在納米量級,要想切出寬度相等且邊緣規范的石墨烯帶,并不像用美工刀裁紙那么簡單,更不要說是“洋蔥圈”了。新研究的亮點,就是變“切割”為從一個原子開始的親手“種植”,并找到了做“洋蔥圈”的妙招。研究進行到了現在的程度,相信接下來做出完美的10納米“洋蔥圈”并不會太難。到那時,“大明星”石墨烯可能又會引起“粉絲”們的一陣膜拜,相關的股票恐怕也會再“飄紅”。

《科技日報》(2013-07-20 一版)

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號