通過調節外界物理參量(如壓力,磁場,摻雜等)往往可以把物質體系的有序態完全抑制。在物質的序參量對應于外界參量的相圖中,零溫下序參量被完全抑制的位置(點)稱為量子臨界點。量子臨界點的存在會影響物質的有限溫度的性質,并導致新物態的出現。

最近,中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)超導國家重點實驗室鄭國慶研究組發現,電子參雜鐵基超導體BaFe2-xNixAs2中存在兩個量子臨界點。一個在xc1=0.10處,另一個在xc2=0.14處。通過核磁共振和輸運測量,他們發現xc1是磁量子臨界點,而xc2是向列序(Nematic)量子臨界點。他們的研究結果顯示,鐵基超導體的高溫超導現象是與量子臨界性密切相關的。

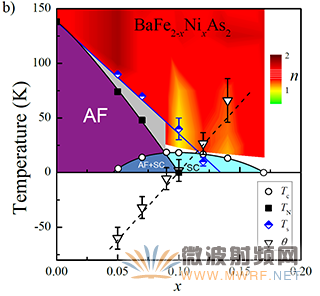

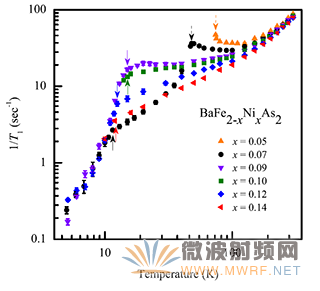

在這個工作中,博士研究生周睿等人發現在兩個臨界點處正常態的電阻率與溫度成線性關系(見圖1中的黃色部分),說明在這兩點附近,系統不能用傳統的費米理論描述。接著他們利用核磁共振法分別研究了這兩個臨界點的性質,發現xc1是磁量子臨界點。依據是尼爾(Neel)溫度TN和由自旋晶格弛豫率1/T1(圖2)得到的外斯溫度θ都等于零, 且在欠摻雜區域超導與反鐵磁微觀共存。從圖2可以清晰得看到,在xc1=0.10附近,1/T1在Tc之上幾乎不隨溫度變化,這是因為交替磁化率發散性地增長引起的,是磁量子臨界的重要特征(即θ=0)。在xc1=0.10樣品觀察到的電阻率與溫度的線性關系是由量子臨界漲落引起的。

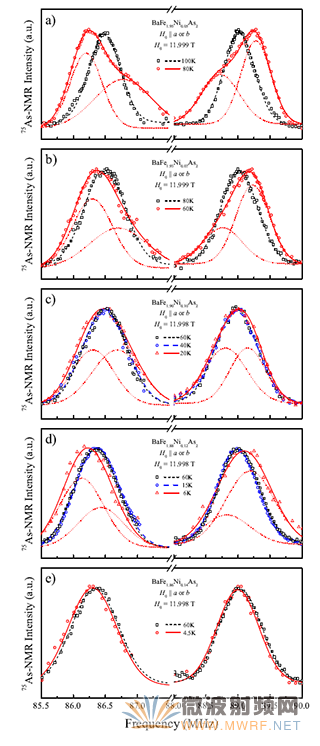

他們進一步利用75As的核磁共振譜研究這個體系的結構相變。向列結構相變(四方相向正交相的轉變)后a軸和b軸的長度不一樣,導致a軸和b軸方向的電場梯度不同。所以孿晶樣品的核磁共振譜的衛星峰產生了劈裂(圖3)。結果顯示,這種相變一直延續到x=0.12,且轉變溫度Ts小于超導轉變溫度(Tc)。值得指出的是,在超導dome里發現其他相變尚屬首例。這種結構相變到x=0.14才消失。綜合Ts的參雜變化及電阻率的溫度變化,研究組發現xc2=0.14是向列量子臨界點。這是一個新穎的量子臨界點,其電阻率隨溫度的演變用現有的理論還無法解釋。傳統的理論預言,在結構相變的量子臨界點附近,電阻率應當遵守T4/3的溫度變化規律。研究組觀察到的結構相變很可能是由電子向列序(如軌道有序)引起的,值得今后更加深入地研究。

研究組的成果表明,載流子參雜鐵基超導體的機制與量子臨界性有著密切的關系。特別是,在磁量子臨界點Tc最高,說明自旋量子漲落對超導的產生起了直接的作用。這項成果對研究鐵基高溫超導體的微觀機制提供了重要的線索。

該工作發表在Nature Communications【Nat. Commun. 4, 2265 (2013)】。

該研究工作得到了科技部“973”項目的支持。

圖1 BaFe2-xNixAs2的相圖。TN是尼爾溫度,Ts是向列轉變溫度,θ是一個衡量離量子臨界點距離的參量。淡黃色表示該處電阻率與溫度成線性關系。

圖2 所有BaFe2-xNixAs2樣品的1/T1隨溫度的演變圖。其中實線和虛線箭頭分別表示了Tc和TN。可以看到在x= 0.10處,1/T1在Tc以上基本不隨溫度變化,說明這里是一個反鐵磁量子臨界點。

圖3 (a)-(d)是x= 0.05-0.12的核磁共振譜衛星峰在Ts前后的變化。可以看到在Ts之下,衛星峰發生了明顯的劈裂或者兩峰向相反方向移動并展寬。(e) x= 0.14的衛星峰直到4.5 K都沒有看到明顯的變化,說明在這個樣品里沒有結構相變發生。

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號