近日,中國科學技術大學郭光燦院士領導的量子信息實驗室任希鋒研究組在量子集成芯片上實現了單個表面等離子激元的量子干涉,其干涉可見度達到95.7%,這是為迄今公開報道的國際最高水平,審稿人指出:“The paper demonstrates with a record visibility the bosonic nature of the plasmons”。此成果以長文(Article)形式于7月14日發表在Phys. Rev. Applied上。

集成光學芯片近年來越來越引起人們的關注,它具有尺寸小、可擴展、功耗低、穩定性高、信號傳輸速度快等諸多優點,在經典光學中已獲得了廣泛應用。近年來,在量子信息領域的研究也得到了巨大關注和發展,量子邏輯門和Shor算法都已經在量子集成光學芯片中得到了演示。表面等離子激元作為新的信息載體也開始被引入到這一領域中來,因為它可以突破衍射極限,將能量束縛在亞波長尺寸的波導中傳播,從而能進一步提高集成光學芯片的集成化程度。但是表面等離子激元在量子信息中的應用研究面臨兩個主要問題:一是目前在表面等離子激元波導結構中實現的量子干涉的可見度小于50%,低于量子和經典的界限,且不能認為是真正的量子干涉;二是表面等離子激元結構存在固有損耗,這種損耗會不會對量子干涉的可見度產生影響,從而限制其在量子集成光學芯片中的應用,迄今還存在爭論。

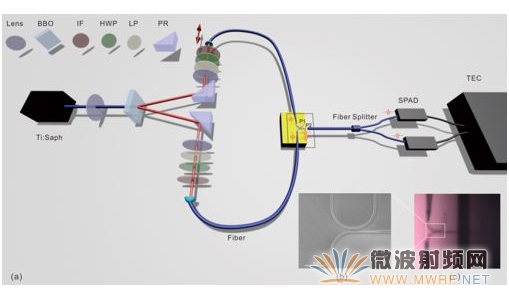

任希鋒研究組利用亞波長表面等離子激元波導結構實現了單個表面等離子激元的量子干涉,可見度達到95.7%,不僅充分證明了表面等離子激元的波色子特性,而且為在量子信息處理過程中應用表面等離子激元解決了若干關鍵性難題。工作進一步證實表面等離子激元結構的固有損耗會對量子干涉可見度產生影響,但是可以通過特殊的設計,使得這種影響降低到可以接受的程度,這將對進一步研究表面等離子激元量子信息過程起到指導作用。

上述研究得到了國家基金委、科技部、中國科學院和教育部的支持。

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號