近日,中國科學院遙感與數字地球研究所遙感科學國家重點實驗室碳循環遙感研究室研究員倪文儉帶領團隊,在復雜地形區森林雷達遙感探測機理研究中取得新進展,構建了“景觀尺度相干森林雷達后向散射模型(LandSAR)”,成功刻畫了地形、基線和地表覆蓋類型等關鍵去相干因素的影響規律,證明了多波段雷達干涉數據協同可有效抵消地形影響,通過直接探測森林空間結構,實現對森林植被碳儲量的高精度估算。

以歐美為主的發達經濟體正在積極發展以森林植被碳儲量及其動態變化監測為主要任務的衛星計劃,如歐空局計劃將于2020年發射一顆專門用于森林監測的P波段雷達衛星BIOMASS,美國將與印度合作計劃于2020年前后發射具備對森林監測能力L波段和S波段雷達衛星NISAR。我國在“高分辨率對地觀測系統重大專項”和“國家民用空間基礎設施中長期發展規劃”中已經部署了一系列雷達衛星,包括X波段、L波段、S波段和P波段。如何充分利用我國已有和正在部署的相關遙感衛星構建虛擬星座,形成我國自主的全球森林植被碳儲量的監測能力,迫在眉睫。

利用合成孔徑雷達進行森林植被碳儲量監測已是國際共識,但其面臨的關鍵難題之一是復雜地形問題,特別是我國森林主要分布在山區。深入理解復雜地形條件下電磁波與森林的相互作用機理,是發展高精度山區森林植被碳儲量監測的關鍵。雖然國際上森林雷達后向散射建模研究已經歷了三十多年的發展,實現了由非相干模型到相干模型的發展,對森林場景的描述從一維、二維、三維到真實場景,逐步細化,但現有模型主要著眼于描述像元尺度森林雷達后向散射特征的刻畫,無法充分表達復雜地形條件下電磁波與森林的相互作用過程,制約著復雜地形條件下高精度森林植被碳儲量監測算法的發展。

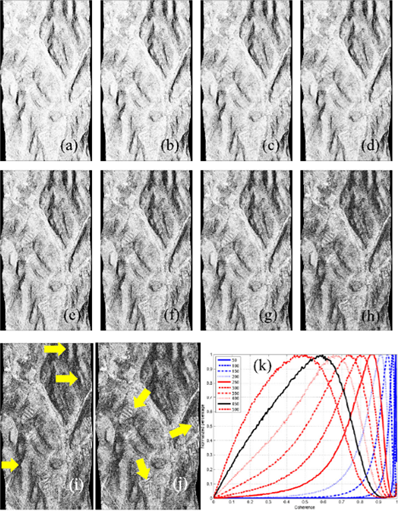

倪文儉研究團隊以國際著名的Sun & Ranson三維森林雷達后向散射模型為基礎,構建了“景觀尺度相干森林雷達后向散射模型(LandSAR)”,實現了基于公里級山區森林場景的相干雷達圖像的模擬。對X波段和L波段雷達干涉數據的模擬結果表明,LandSAR成功刻畫了基線、地形和地表覆蓋類型等去相干變化規律,證實了復雜地形條件下多模式協同得到的雷達穿透深度可用于高精度森林生物量監測。

該成果為充分利用我國已有和正在部署的多波段合成孔徑雷達衛星構建虛擬星座,形成我國自主的全球森林植被碳儲量監測能力奠定了理論基礎。相關研究成果刊登于雷達遙感機理研究國際期刊IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing(2018,56(5): 2958-2967)。研究成果得到了“973”計劃項目“復雜地表遙感信息動態分析與建模”、國家自然科學基金委項目和中科院“百人計劃”項目的支持。

LandSAR模擬的X波段雷達干涉數據及其處理結果: (a) 雷達后向散射圖像;(b)雷達干涉相干系數圖;(c)雷達干涉紋圖;(d)雷達干涉地形相位;(e)解纏后的地形相位

LandSAR模擬數據再現的X波段雷達干涉相干系數隨基線、地形和地表覆蓋的變化規律

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號