來源:新加坡科技研究局(A*STAR);電子科技大學紅外毫米波與太赫茲研究院 劉洋 編譯

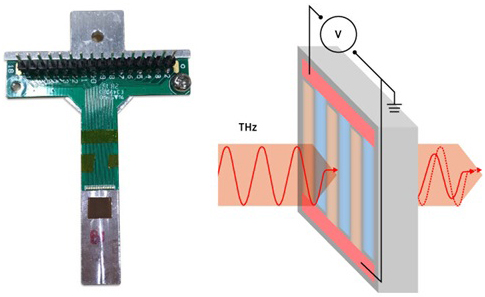

(左圖)描述的是由丁、滕以及該實驗室其他同事研發的一種新型的可調諧超表面結構實物設備。(右圖)描述的是THz波擊中相互連接的p型和n型半導體硅指狀物表面時,使用外加電壓可精確控制反射和傳輸的輻射量的現象。圖片來源:新加坡科技研究局•材料研究與工程研究所

在亞波長尺度上掌握可控光源的能力將可能導致光子器件(如天線、太陽能電池板,甚至是隱形器件)發生變革。而納米技術的進步使這種情況成為可能,因為隨著超表面的發展,材料的特征覆蓋更小波長的光。

最近,由新加坡科技研究局研究人員領導的一個團隊已經制造出了一種很有前景的超表面結構,該結構可以使用傳統電路精確控制,從而反射和傳輸不同數量的輻射。它甚至可以達到“全抗反射”的條件,在這種情況下材料不反射任何輻射。具體來說,該表面使用的是寬帶太赫茲輻射,這種輻射位于紅外光譜的遠端,具有許多潛在的用途,特別是在安全或醫療領域。

“太赫茲輻射可以穿透各種各樣的非導電材料,但被液態水或金屬阻擋”, 在新加坡科技研究局材料研究與工程研究所(IMRE)與滕京華共同領導這項工作的丁璐解釋說。“這意味著太赫茲光束可以用于材料表征、層檢測和產生固體物體內部的高分辨率圖像。并且它是非電離輻射,比X射線更安全。”

以前超表面常被用來控制太赫茲輻射的反射。然而,這樣的應用是有局限性的,正如丁璐研究員解釋的那樣:“傳統的太赫茲減反射表面是被動的,通常使用一種超薄的金屬涂層,一旦制造出來,就變得固定,你不能主動調整它的性能。”

“一個電可調諧超表面結構可制造很多的實現各種功能的設備,并在系統設計上更有靈活性,”滕補充說。“這正是我們團隊正在尋找的突破點。”

丁和滕與新加坡科技研究局微電子研究所(IME)、南洋理工大學、新加坡國立大學和中國吉林大學的同事一起,在硅片上制備了新的超表面結構,使用與互補金屬完全兼容的工藝---支撐大多數電子產品的氧化物半導體(CMOS)技術。

暴露的超表面含有摻雜了其他元素的半導體硅條紋。這些條紋是交替的n型,其中移動電荷載流子是電子,而p型,其中載流子是電子結構中帶正電荷的“空穴”。當向p-n結提供的電壓發生變化時,輻射的反射和傳輸也發生變化。

研究小組認識到反射系數隨著外加電壓引起的溫度升高而增加。同時,傳輸表現出更復雜的響應取決于電壓極性,從而影響了占主導地位的電荷載流子的類型。利用太赫茲時域光譜,研究組發現,特定的電壓條件會導致從超表面發出的回波脈沖消失,代表著完全的抗反射。

除了提供對反射和透射進行前所未有的控制之外,這種超表面還具有幾乎完全在原子水平上平坦的優點。這使得它非常適合在更復雜的設備中構建平滑的層。

“我們研究的另一大優勢課題是二維材料如何與二維超材料或超表面相互作用,這是我們在新加坡科技研究局二維半導體Pharos項目中的一個課題。” 滕說:“原子級光滑的表面使2-D-Si異質結構的轉移和形成比傳統超表面上看到的納米尺寸柱或圓盤圖案表面容易得多。”

“我們可以通過獨立地偏壓P-N連接或設計模塊化功能,進一步開發這種類型的超表面,這意味著我們將擁有預編程超材料,”丁說。滕補充說,同樣的平臺也可以用來研究像二硫化鉬這樣有前途的二維材料,這種材料在新的柔性電路中表現出令人印象深刻的電子和光學特性。

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號