北京譜儀Ⅲ(BESⅢ)國際合作組精確測量中子的類時電磁形狀因子,實驗結果解決了長期存在的光子-核子耦合反常的問題,并觀測到中子電磁形狀因子隨質心能量變化的周期性振蕩結構。11月8日,相關研究成果作為封面文章,發表在《自然-物理》(Nature Physics)上。

中子和質子統稱為核子,是構成可見物質世界的主要成分。迄今為止,核子的內部結構仍有許多未解之謎。例如,長達二十余年的光子-核子相互作用之謎。1998年,FENICE實驗首次測量了中子的類時電磁形狀因子,實驗結果表明光子-中子相互作用強于光子-質子相互作用,與夸克模型預期不符。解決上述謎題需要精確測量核子的電磁形狀因子,其是物理學家用來描述核子內部結構,特別是電密度或磁密度分布的一類基礎觀測量。然而,相關實驗測量比較匱乏,原因在于電中性的中子在探測器中難以探測。

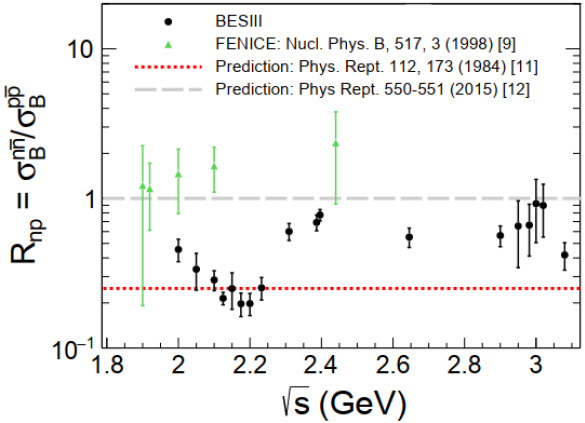

BESⅢ國際合作組采用能量掃描方法,在能量區間(質心能量2.0-3.08GeV)剖析了正負電子對湮滅到中子-反中子對過程。實驗團隊綜合運用中子、反中子在不同子探測器中的信息來有效提高信噪比;利用100億J/ψ數據,精確校準中子、反中子在探測器中的探測效率、觸發效率。研究獲得了目前中子電磁形狀因子最精確的測量結果,與FENICE實驗結果相比,平均測量精度提高了約30倍。科研人員結合BESⅢ國際合作組先前獲得的質子研究結果,得到了光子-質子(中子)相互作用截面之比,如圖1所示。該結果表明光子與質子耦合更強。

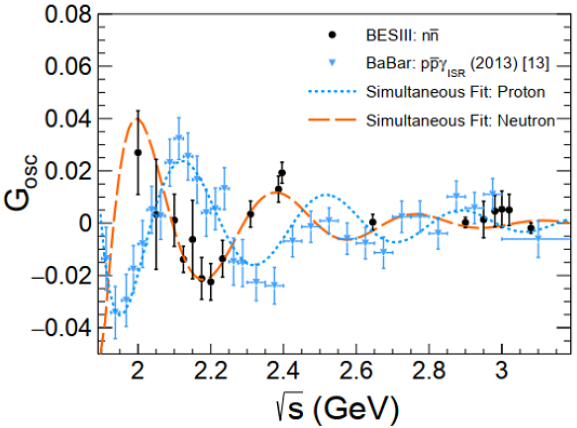

此外,實驗團隊還觀測到中子電磁形狀因子分布中的一個周期性振蕩結構,如圖2所示。該振蕩分析受到另一項基于BaBar實驗結果的啟發。不同之處在于質子的電磁形狀因子圍繞修改的偶極分布振蕩,而中子的則圍繞偶極分布振蕩。若假設振蕩頻率相同,振蕩相位接近正交。該振蕩結構揭示了核子內部存在未理解的動力學機制,可能的解釋包括末態散射效應以及與共振態的干涉等。上述結果是理解核子電磁形狀因子的重要研究進展。

該成果作為封面文章發表在《自然-物理》上

圖1.正負電子對湮滅到中子-反中子對的產生截面與質子-反質子對的產生截面的比值

圖2.電磁形狀因子扣除電偶分布后的擬合圖,顯示隨質心能量變化的振蕩結構

信息來源:高能物理研究所

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號