導(dǎo)讀

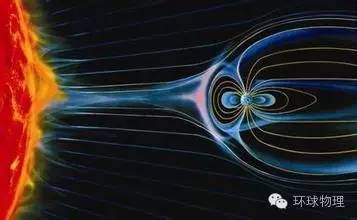

地球人都知道:地球存在著穩(wěn)定的磁場,這個磁場像個“保護傘”保護著地球生命免受宇宙射線的侵害,為地球生命蓬勃生長貢獻力量,并且推動了地球文明的發(fā)展。中科院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院固體物理研究所(以下簡稱“固體所”)特聘研究員亞歷山大·岡察洛夫(Alexandre F. Gontcharov)研究團隊利用金剛石對頂砧并結(jié)合脈沖激光加熱技術(shù),直觀呈現(xiàn)了地球內(nèi)部極端高溫高壓條件下鐵的熱力學(xué)行為,從而解釋了地球磁場穩(wěn)定存在的原因。該成果6月2日在線發(fā)表于《自然》雜志。

“地核的壓力有幾百萬個大氣壓,溫度有幾千攝氏度,人們想了解的是在這種極端條件下,熱量如何在地核中傳播。”岡察洛夫介紹說,地球磁場對這種熱運動極其敏感,也正是這部分運動的能量維持著地球磁場的穩(wěn)定存在。

岡察洛夫在固體所研究團隊的博士生姜樹清向《中國科學(xué)報》記者補充解釋說,該成果具有解釋地球磁場由來和解讀地球溫度演化的雙重意義。

在地球內(nèi)部的高溫高壓極端環(huán)境下,內(nèi)地核主要成分為固態(tài)鐵,而外地核主要成分為液態(tài)鐵,為地磁的產(chǎn)生提供了物質(zhì)條件。“液態(tài)鐵在地核中的對流,就像一臺地球發(fā)電機,源源不斷地產(chǎn)生磁場,這就是地球磁場產(chǎn)生并穩(wěn)定存在的原因。”姜樹清解釋道。

事實上,液態(tài)鐵在地核中的熱運動規(guī)律和能量平衡是由其熱導(dǎo)率決定的。以往的研究中,理論工作者根據(jù)不同的預(yù)測值給出了一些合理的地球演化模型,然而實際情況最終需要直接的實驗測量工作進行甄別。

岡察洛夫團隊通過金剛石對頂砧高壓技術(shù)結(jié)合激光脈沖加熱,獲得了上百萬大氣壓和1600攝氏度~3000攝氏度的極端條件,成功模擬了地核內(nèi)部的極端高溫高壓環(huán)境,并利用動態(tài)光譜學(xué)方法,準(zhǔn)確測量了該條件下鐵樣品的熱導(dǎo)率范圍——每開爾文米18至44瓦。

據(jù)悉,該值的大小對地球具有重要意義,一方面,它能保證液態(tài)鐵在地核內(nèi)不斷對流,穩(wěn)定地產(chǎn)生地磁場,保護地球免于來自宇宙的α射線、γ射線等射線的直接輻射,另一方面又能使地核中的熱輻射不會過多地傳輸?shù)降乇恚畹乇碓诼L的演化過程中逐漸降到適宜生命物質(zhì)出現(xiàn)的溫度條件。

“為了模擬地核中的高溫高壓極端條件,需要將多種實驗技術(shù)結(jié)合起來應(yīng)用,并建立行之有效的探測系統(tǒng)。”姜樹清說。

據(jù)介紹,岡察洛夫受聘于中科院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院后,一直致力于在該研究院組建高壓科學(xué)團隊,并自主搭建了具有國際領(lǐng)先水平的激光加熱、高溫—高壓低波數(shù)拉曼系統(tǒng)、充氣系統(tǒng)等高壓科學(xué)研究平臺。此次實驗,一方面對地球磁場的由來進行了正確解讀,另一方面綜合實驗系統(tǒng)平臺的有效性也得到了檢驗。未來,該技術(shù)有望進一步應(yīng)用于對其他地質(zhì)材料在極端條件下行為的探索發(fā)現(xiàn)。

1、地球磁場對地球文明的意義

地球磁場有效地阻止了太陽風(fēng)(太陽風(fēng)是太陽噴射出的帶電粒子,是一束可以覆蓋地球的強大的帶電亞原子顆粒流,屬于等離子態(tài))等宇宙射線長驅(qū)直入。40多億年以前,火星也有著磁場,在其磁場的保護下,火星一度擁有更為稠密的大氣層和水,但是在后期的某一個時間(39億年前)火星磁場消失了,在太陽風(fēng)的侵蝕下,火星的大氣層和水不復(fù)存在,火星也成了今天這個荒涼的樣子。因此,磁場對行星上生命的保護作用意義重大。

在地球的南北兩極可觀測到的“極光”現(xiàn)象也證明了地球磁場對地球的巨大保護作用,太陽風(fēng)會受到地球磁場的作用發(fā)生偏轉(zhuǎn)而偏離地球。候鳥遷徙道路漫長,如何能在漫長路途中不迷失方向,這個問題自古就是科學(xué)愛好者心中的謎題,現(xiàn)代科技研究發(fā)現(xiàn),候鳥遷徙是利用地球磁場導(dǎo)航,以確保方向的準(zhǔn)確。同樣利用地球磁性導(dǎo)航定位的還有人類的指南針,指南針發(fā)明以后,人類開始的大規(guī)模、遠(yuǎn)距離的航海探險,并發(fā)現(xiàn)了新大陸,開啟了近代歷史的新篇章。

2、地球磁場是電磁場

19世紀(jì)末,著名物理家居里在自己的實驗室里發(fā)現(xiàn)磁石的一個物理特性,就是當(dāng)磁石加熱到一定溫度時,原來的磁性就會消失。后來,人們把這個溫度叫“居里點”。科學(xué)家們就此斷定地球磁場不是永磁體產(chǎn)生的,應(yīng)該是由電磁產(chǎn)生。

19世紀(jì)英國物理學(xué)家、數(shù)學(xué)家麥克斯韋提出了一個——電場會產(chǎn)生磁場,而磁場又會產(chǎn)生電場,如此往復(fù)不斷的電磁場理論,并預(yù)言的電磁波的存在。造福于人類的無線電技術(shù),就是以電磁場理論為基礎(chǔ)發(fā)展起來的。電磁波的存在在1888年被德國物理學(xué)家赫茲的實驗證實,轟動了全世界。

科學(xué)界普遍認(rèn)為,產(chǎn)生地球磁場的液體金屬的熱導(dǎo)率應(yīng)維持在一個特定范圍內(nèi),當(dāng)熱導(dǎo)率過高,地球內(nèi)部的熱輻射被大量的傳播到地表,就會保持地球形成初期的高溫惡劣環(huán)境,火山噴發(fā)頻繁、大氣中水蒸發(fā)迅速,生命不會出現(xiàn)和演化;當(dāng)熱導(dǎo)率過低,地核內(nèi)的熱運動就會逐漸冷卻下來,地表溫度也會不斷降低到不適宜人類生存的溫度,地球磁場也會慢慢削弱,最終消失,地球可能會變成下一個火星,生命不復(fù)存在。

如何達到一個溫度和磁場的平衡點?

許多理論物理學(xué)家建立了各種數(shù)字模型,對地球磁場的運行進行了估算和推理。理想的地球演化模型認(rèn)為當(dāng)?shù)睾藘?nèi)鐵極其合金的熱導(dǎo)率在30瓦每開爾文每米上下時,地球表面的溫度及內(nèi)部磁場的運行都可以保持在一個平衡狀態(tài)。

3、科學(xué)家模擬極端環(huán)境得出地球磁場穩(wěn)定存在的原因

中科院合肥研究院固體所特聘研究員亞歷山大·岡察洛夫領(lǐng)導(dǎo)的研究團隊利用金剛石對頂砧高壓技術(shù)和脈沖激光加熱技術(shù),將地球內(nèi)部極端高溫高壓條件下鐵的熱運動直觀地呈現(xiàn)出來,這些液態(tài)鐵不斷流動,形成一個永不停歇的類似地球發(fā)電機的存在,電生磁從而形成地球磁場。這一研究工作于近日在線發(fā)表在頂級期刊《自然》雜志上。

地球內(nèi)部處于高溫高壓環(huán)境,其中內(nèi)地核主要成分是固態(tài)鐵,外地核為液態(tài)鐵,鐵的對流產(chǎn)生地磁場。“地核的壓力有幾百萬個大氣壓,溫度有幾千開爾文,人們一直想要了解在這種極端條件下,熱量如何在地核中傳播,并源源不斷地維持地球磁場的存在。”岡察洛夫研究員說。

他和科研團隊通過金剛石對頂砧高壓技術(shù)結(jié)合激光脈沖加熱,獲得了上百萬大氣壓、1600-3000攝氏度的極端條件,成功模擬了地核內(nèi)部的極端高溫高壓環(huán)境,并利用動態(tài)光譜學(xué)方法,準(zhǔn)確測量了這種極端條件下鐵的熱導(dǎo)率在18-44瓦每開爾文每米。這一測量結(jié)果與前文提到的模型理論相吻合,也驗證這一模型是正確的模型理論。地球在幾十億年中的不斷演化,以及各種形式的生命出現(xiàn),正是地球內(nèi)部這臺精密的“地球發(fā)電機”在一直保駕護航。

作為固體所引進的專家,岡察洛夫研究員領(lǐng)導(dǎo)科研團隊搭建了完善的高溫高壓實驗系統(tǒng),可實現(xiàn)200萬大氣壓、5000攝氏度以上的極端高溫高壓條件,并正在發(fā)展更高精度的動態(tài)光譜學(xué)測量系統(tǒng)。

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號