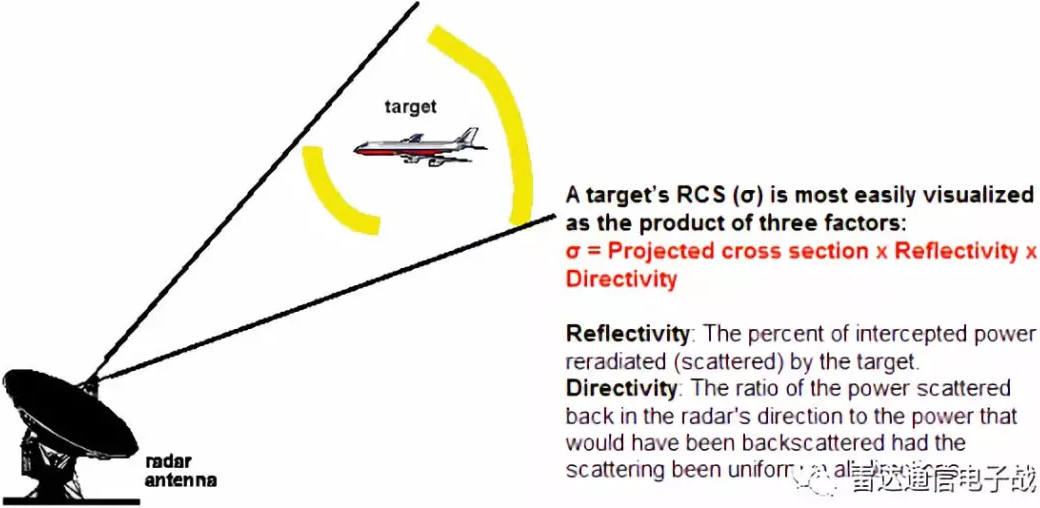

雷達截面積(Radar Cross Section, RCS)是目標在雷達接收方向上反射雷達信號能力的度量,一個目標的RCS等于單位立體角目標在雷達接收天線方向上反射的功率(每單獨立體角)與人射到目標處的功率密度(每平方米)之比。

目標的RCS取決于目標結(jié)構(gòu)(形狀和材料)、雷達工作頻率、雷達極化方式和雷達觀測角。通常情況下,平面目標具有較強的鏡反射回波,而賦形、涂覆雷達吸波材料和采用非金屬材料等隱身技術(shù)則可以大大降低目標雷達截面積。

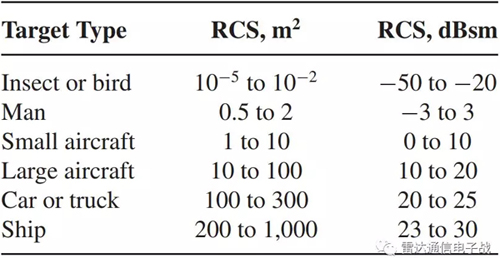

常見目標的雷達截面積典型值

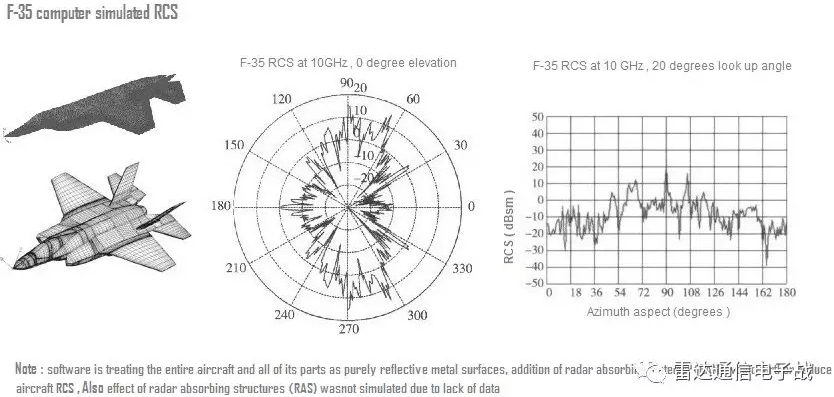

目標的RCS可通過實驗測量或計算機建模得到,但需要目標的詳細信息,并且需要根據(jù)雷達工作頻率和雷達觀測角生成大量數(shù)據(jù)。下面給出的是幾種常見目標的RCS典型值。

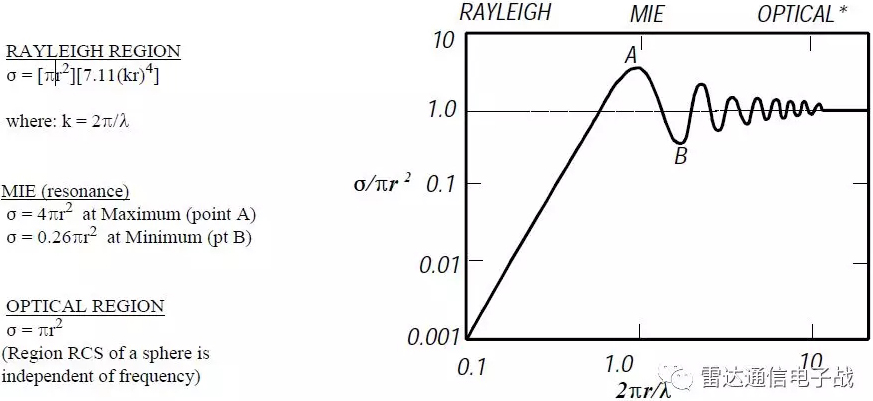

雷達截面積模型

目標雷達截面積的一些特性可用一些簡單的模型來描述。根據(jù)雷達波長與目標尺寸的相對關(guān)系,可分三個區(qū)域來描述目標雷達截面積。

瑞利區(qū)。在此區(qū)域,目標尺寸遠小于信號波長,目標雷達截面積與雷達觀測角度關(guān)系不大,與雷達工作頻率的4次方成正比。

諧振區(qū)。在此區(qū)域,波長與目標尺寸相當。目標雷達截面積隨著頻率變化而變化,變化范圍可達10dB;同時由于目標形狀的不連續(xù)性,目標雷達截面積隨雷達觀測角的變化而變化。

光學區(qū)。在此區(qū)域,目標尺寸大于信號波長,下限值通常比瑞利區(qū)目標尺寸的上限值高一個數(shù)量級。簡單形狀目標的雷達截面積可以接近它們的光截面,目標或雷達的移動會造成視線角的變化,將導致目標雷達截面積發(fā)生變化。

簡單與復雜目標的RCS

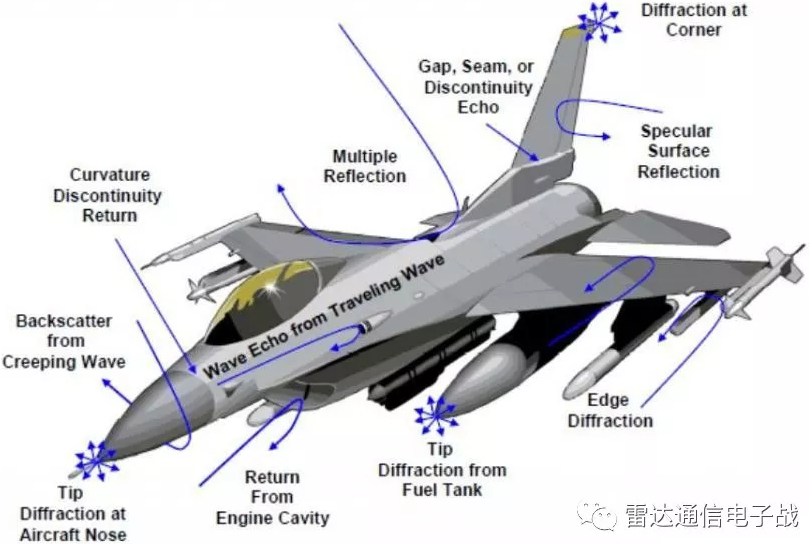

簡單金屬形狀的雷達截面積可以通過等式估算,但對于像飛機這樣非常復雜的目標,其表面與RCS之間沒有牢固的關(guān)系,它會隨照射雷達的方向而顯著變化。

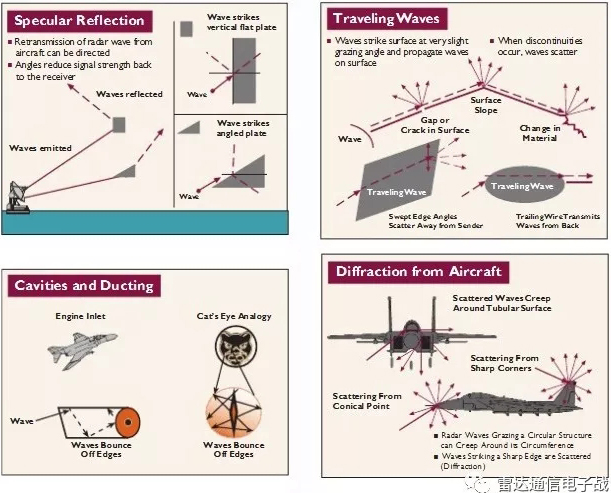

復雜目標會包含鏡面反射、邊緣繞射、尖頂繞射、爬行波繞射、行波繞射和非細長體因電磁突變引起的繞射。

當電磁波垂直射入局部光滑目標表面時,在其后向方向上產(chǎn)生很強的散射回波,這種散射稱為鏡面反射,它是強散射源。當電磁波入射到目標邊緣棱線時,散射回波主要來自于目標邊緣對入射電磁波的繞射,它與反射不同之處在于一束入射波可以在邊緣上產(chǎn)生無數(shù)條繞射線,是重要的散射源。

對于無隱身措施的常規(guī)飛機,它的散射場包括反射和繞射場,主要是鏡面反射和邊緣繞射起作用。對于隱身飛機,采取多種措施,使鏡面反射和邊緣繞射基本消失。

相對復雜的目標的RCS可通過幾種不同的逼近方法進行測算。例如:幾何光學法(GO),假定射線沿直線傳播,利用經(jīng)典的光線路徑理論;物理光學法(PO)運用平面切線的近似并通過惠更斯原理計算RCS;幾何衍射理論(GTD)是一個合成系統(tǒng),該系統(tǒng)建立在GO和衍射線的概念綜合的基礎(chǔ)上。

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號