現(xiàn)代無線電接收機的系統(tǒng)噪聲系數(shù)分析一:級聯(lián)接收機的計算

在討論為什么級聯(lián)噪聲系數(shù)計算會發(fā)生錯誤時,我們應回顧一下術(shù)語的基本定義。

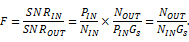

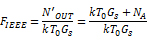

解釋兩端口網(wǎng)絡(luò)的噪聲因子的通常定義是:

,

,

如果用dB表示,則稱為噪聲系數(shù):

NF=10log10(F).

該表達式取決于輸入信號的SNR。然而,如果不定義SNR,這種測量電路或元件的性能指標是毫無意義的,因為它很大程度上依賴于輸入信號的質(zhì)量。因此,合理的方式是對輸入的SNR采用最佳假設(shè),也就是說,唯一的噪聲源是輸入端點在某個確定溫度下的熱噪聲。假設(shè)噪聲因子不依賴于使用的信號電平也是合乎邏輯的。這就假設(shè)被表征的兩端口網(wǎng)絡(luò)工作于線性范圍。我們設(shè)輸入信號功率為PIN,信號增益為Gs,那么輸出功率則為POUT=GsPIN,以及:

此外,噪聲功率NIN和NOUT的定義不明確,除非我們指定測量時使用的帶寬。設(shè)NIN和NOUT表示任意指定輸入頻率下的單位帶寬噪聲功率,則可解決這一問題。

單邊帶噪聲因子

以上討論有助于理解IEEE®定義噪聲因子:

(兩端口變送器的)噪聲因子。標準噪聲溫度(290 K)時,在規(guī)定輸入頻率下,1)輸出端口上對應輸出頻率下單位帶寬總噪聲功率與2)其中由輸入端點在輸入頻率下產(chǎn)生的部分之比。

對于外差式系統(tǒng),原理上講,將有多個輸出頻率對應單個輸入頻率,反之亦然;對于每一對相對應的頻率,定義一個噪聲因子。

“輸出端口可用的”應改為“系統(tǒng)傳輸至輸出端點的”。

只有定義了輸入端點的導納(或阻抗)時,用噪聲因子表征系統(tǒng)才有意義2。

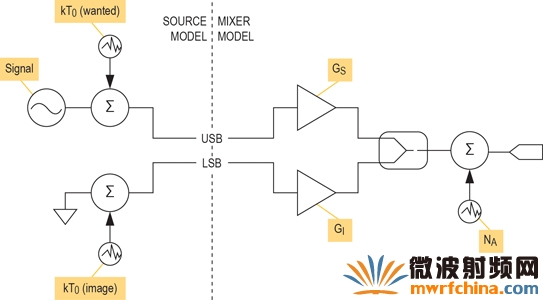

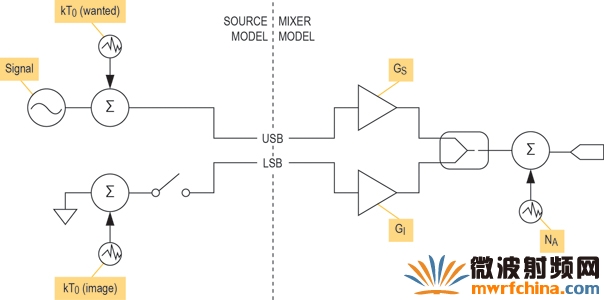

相對于對應RF頻率的定義,噪聲因子的這一定義是輸出頻率的點函數(shù)(不是同時一對頻率,使其成為單邊帶噪聲因子,見圖3)。

圖3. SSB噪聲系數(shù)。

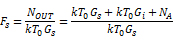

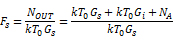

有一點值得注意,分母僅包括來自于一個邊帶的噪聲,分子包括相應輸出頻率下的單位帶寬總體噪聲功率,無任何特殊例外。對于具有信號和鏡像響應的混頻器,為了以數(shù)學形式清晰表示,以上定義可記作:

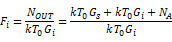

式中,Gi為鏡像頻率下的轉(zhuǎn)換增益;Gs為信號頻率下的轉(zhuǎn)換增益;T0為標準噪聲溫度;NA為混頻器電子器件增加的單位帶寬噪聲功率,在輸出端點測得。鏡像頻率下的相應噪聲因子可記作:

如果鏡像頻率下的轉(zhuǎn)換增益不同于預期信號頻率下的轉(zhuǎn)換增益,該式的結(jié)果也與以上不同。有人將以上的IEEE定義理解為“輸出端口上對應輸出頻率下單位帶寬總噪聲功率”不包括鏡像噪聲,因此假設(shè):

該定義相當于混頻器輸入端口中完全不包括鏡像頻率下的源輸入噪聲。這一解釋未得到業(yè)內(nèi)人士的廣泛采用。但為了完整起見,將其示于圖4。

圖4. SSB噪聲系數(shù)的“IEEE”變體。

美國聯(lián)邦標準1037C的噪聲因子定義如下:

噪聲系數(shù):標準噪聲溫度(通常為290 K)時,裝置的輸出噪聲功率與其中由輸入端點中熱噪聲引起的部分之比。注:如果裝置本身不產(chǎn)生噪聲,噪聲系數(shù)則為實際輸出噪聲與殘余噪聲之比。在外差式系統(tǒng)中,輸出噪聲功率包括鏡像頻率變換引起的雜散噪聲,但是標準噪聲溫度下輸入端點中熱噪聲的部分僅包括通過系統(tǒng)的主頻率變換出現(xiàn)在輸出中的噪聲,不包括通過鏡像頻率變換出現(xiàn)的噪聲。噪聲因子的同義詞4。

由于這一較新的定義明確將來自于鏡像頻率變換引起的雜散噪聲包括在輸出噪聲功率中,所以SSB噪聲系數(shù)可記作之前建議的形式:

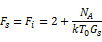

我們考慮Gs=Gi的情況。則:

如果我們進一步考慮混頻器本身不增加噪聲的情況,即NA=0,則得到F=2或NF=3.01 dB 。這相當于說無噪聲混頻器的SSB噪聲系數(shù)為3dB。

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號