個主要的步驟:頻譜感知、頻譜分析和頻譜判決。頻譜感知的主要功能是監測可用頻段,檢測頻譜空洞;頻譜分析估計頻譜感知獲取的頻譜空洞的特性;頻譜判決根據頻譜空洞的特性和用戶需求選擇合適的頻段傳輸數據。

(2)重構

重構能力使得CR 設備可以根據無線環境動態編程,從而允許CR 設備采用不同的無線傳輸技術收發數據。可以重構的參數包括:工作頻率、調制方式、發射功率和通信協議等。重構的核心思想是在不對頻譜授權用戶(LU)產生有害干擾的前提下,利用授權系統的空閑頻譜提供可靠的通信服務。一旦該頻段被LU 使用,CR 有兩種應對方式:一是切換到其它空閑頻段通信;二是繼續使用該頻段,但改變發射統率或者調制方案避免對LU 的有害干擾。

2.2 軟件無線電基本理論

軟件無線電是Joe Mitola 于1991 年提出的一種無線通信新概念,他指的是一種可重新編程或者可重構的無線電系統。也就是說,這種軟件無線電在其系統硬件無需變更的情況下,可以在不同的時候根據需要通過軟件加載來完成不同的功能。軟件無線電概念雖然是從通信領域提出的,但這一概念一經提出就得到了包括通信、雷達、電子戰、導航、測控、衛星載荷及民用廣播電視等整個無線電工程領域的廣泛關注,已成為無線電工程領域具有廣泛適用性的現代方法[12]。

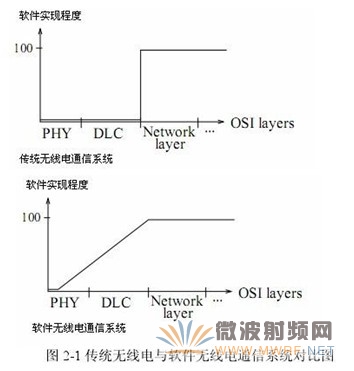

傳統的無線電系統只能完成一項專屬的任務,比如接收電視信號、AM/FM 廣播信號,或者進行無線通信比如wifi 或者GSM 通信。每一種無線電系統有其專屬的無線制式,包括載頻、調制解調方式和功率等。不同的無線電系統間有不同的無線波形,不同的調解方式,不同的糾錯方式,它們之間不能夠相互通信。一種可以通過軟件就可以改變無線制式,而適應不同的通信制式的新型無線電系統出現了,這就是軟件無線電。傳統的無線電系統的物理層和數據鏈路層是由硬件實現的,當其設計完成后就不能改變了,而軟件無線電系統的物理層和數據鏈路層能夠由軟件控制改變,在物理層調制解調的信號能由軟件控制,只有少部分由不可編程硬件實現。數據鏈路層更是完全可有軟件控制,差錯控制和媒體介入協議可以根據要求任意改變。如圖2-1 所示:

經過近20 年的推廣和全世界范圍的深入研究,軟件無線電概念不僅得到了普遍認可,而且已獲得廣泛應用;尤其是近幾年,軟件無線電的發展勢頭更猛,已觸動到無線電工程的每一個角落:從3G 到4G,從美軍的MBMMR(多頻段多模式電臺)到JTRS (聯合戰術無線電系統)都是以軟件無線電概念進行設計、開發的,除了軍用外,民用或者科研領域,出現了sandbridge SDRcommunication platform, the virtual radio 和GNU Radio。

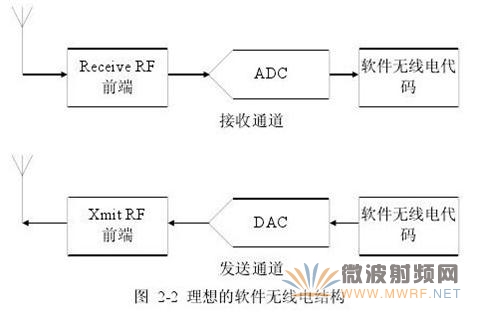

理想的軟件無線電結構如圖2-2 所示,其主要特點是盡可能地減少模擬處理環節。在接收端,信號由RF 前端接收,然后由ADC 將模擬信號轉化為數字信號,然后通過可編程器件的計算和處理亦即軟件無線電代碼的作用轉為信息。在發射端數字信號由軟件無線電代碼計算處理生成,然后由DAC 將數字信號轉化為模擬信號經由RF 前端發射出去。

如圖2-2 所示的軟件無線電結構適用于無線電工程的任何領域,如:通信、雷達、電子戰、測控等。因為,該硬件結構與所要完成的功能無關,它所完成的功能主要取決于軟件無線電代碼。這也是之所以稱其為“軟件” 無線電的原因所在。

一個理想的軟件無線電硬件能接收和發送所有頻率和任意制式的無線電。但是以現在的技術能力實現是有相當難度的。首先,根據奈奎斯特采樣定理,該軟件無線電的工作帶寬有多寬,其AD 采樣至少是帶寬的兩倍,比如:對于工作在2~2 000MHz 的JTRS電臺,其采樣頻率至少是4 GHz,考慮到濾波器矩形系數,采樣頻率需要超過5GHz,如此高的采樣速率在高分辨率情況下至少在目前是難以實現的;其次,高的采樣速率對ADC 后續的信號處理( FPG A /DSP)也提出了非常高的要求,大大提高了信號處理部分的實現難度;最后,隨著電磁環境的復雜化,過寬的瞬時處理帶寬將導致對動態范圍的過高要求,無論是高增益的LNA 還是高速ADC,其動態范圍都將無法滿足實際需求。

針對理想軟件無線電結構實際實現時存在的問題,作者對軟件無線電結構進行了分類,提出了軟件無線電的三種基本結構[ 13]:基于低通采樣的軟件無線電結構、基于帶通采樣的寬帶中頻軟件無線電結構和基于射頻直接帶通采樣的軟件無線電結構。

經過十幾年全世界范圍的廣泛研究,軟件無線電得到了快速的發展,特別是軟件無線電以硬件為核心到以軟件為核心的設計理念的轉變已滲透到無線電工程的各個領域,并將繼續深刻影響和引領無線電工程的未來發展。尤其是認知無線電的提出,將為軟件無線電帶來新的發展機遇和發展空間[14]。

2.3 認知軟件無線電基本理論

認知無線電最早是由Joseph Mitola 博士在1999 年提出的[15]。他描述了認知無線電怎樣通過一種“無線電知識描述語言”(RKRL)的新語言來提高個人無線業務的靈活性。但是隨著無線電技術的高速發展,到現在,認知無線電的研究和應用已經不局限在最早的范疇當中。在各個方向、領域的研究人員從各自的角度提出了認知無線電的定義和內涵。

(1)Mitola 的初始定義

Mitola在2000 年瑞典皇家科學院的博士論文答辯中,提出了這樣的觀點。他認為:“認知無線電這個術語確定了這樣一個觀點,在無線資源和相關的計算機與計算機之間通信方面,無線個人數字助理(Personal DigitalAssistant,PDA)和相關的網絡具有足夠的計算智能,包括檢測用戶的通信需求作為使用環境的函數以及提供最符合這些需求的無線資源和服務。”

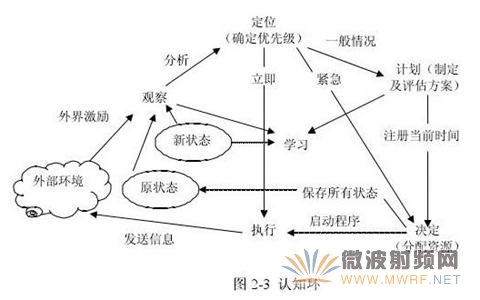

為了實現認知無線電與外界環境良好的交互功能,Joseph Mitola 博士在論文中提出了認知環的思想,如圖2-3 所示。

外界激勵作為一種干擾進入認知無線電系統,并被分配到認知環中等待響應。認知無線電系統不斷地經歷觀察(observe),定位(orient),計劃(plan),決定(decide)與執行(act)五種狀態。其中每種狀態都要涉及到人工智能學習(learn)。

在觀察階段,認知無線電也通過讀取測位、溫度等傳感器來推斷用戶的前后通信環境。認知無線電可通過決定外界刺激的優先級來對自己進行定位,比如,動力故障能夠直接引起執行階段的反應,在圖中是以“立即”表示。通常情況下,認知無線電會對輸入信息產生計劃,在圖中是以“正常”表示。在判決階段,認知無線電在將從候選計劃中做出最合適的選擇,在執行階段觸動選中的程序。學習以觀察和決定階段的功能函數,比如,將目前和先前的內部狀態與期望值進行比較,認知無線電就能夠知道現在通信模型的有效性。

(2)Simon Haykin 從信號處理角度提出的定義

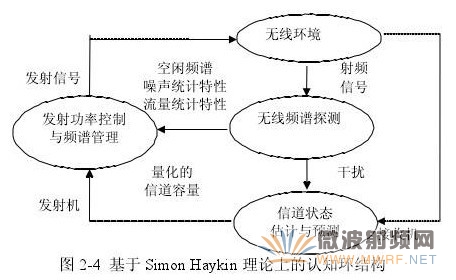

SimonHaykin 教授結合Mitola 博士對認知無線電的解釋,在一篇名為“ConitiveRadio:Brain-Empowered WirelessCommunications”的文章里,給出了認知無線電一種新的定義:“認知無線電是一個智能無線通信系統。它能夠感知外界環境,并使用人工智能技術從環境中學習,通過實時改變某些操作參數(比如傳輸功率、載波頻率和調制技術等),使其內部狀態適應接收到的無線信號的統計性變化,從而實現在任何時間任何地點的高度可靠通信以及對頻譜資源的有效利用”。圖2-4 是基于Simon Haykin理論上的認知環結構:

主要包括了三部分的內容:

a.無線頻譜探測;

b.信道狀態估計與預測;

c.發射功率控制與頻譜管理。

(3)美國聯邦通信委員會FCC 從頻譜管理角度提出的定義

現在由于通信系統對頻譜資源需求的不斷地增加,頻譜資源利用日益明顯。美國聯邦通信委員會充分注意到這一點情況,開始重新思考新的頻譜資源管理政策,并在2003年5 月的認知無線電研討會上,討論了利用認知無線電技術實現靈活頻譜利用的相關技術問題。

FCC對認知無線電做出了相對狹隘的一個定義:“認知無線電是指能夠通過與工作環境的交互,改變發射機參數的無線電設備。認知無線電的主體可能是軟件定義無線電(Software Defined Radio,SDR),但既沒有軟件也沒有現場可編程的要求。”

FCC認為,實現認知無線電需要高度的靈活性來適應快變的信道質量和干擾環境。在報告中,FCC 進一步描述了認知無線電五種可能應用領域:

a.在低人口密度和低頻譜使用率(如郊區)的區域可以增加發射功率8dB;

b.主用戶可以中斷的方式向認知無線電用戶出租頻譜;

c.利用用戶的空間和時間特性動態協調頻譜共享;

d.促進不同系統間的互操作;

e.利用發射功率控制和環境判決實現多跳射頻網絡(multi-hop RF network)。

綜合比較三種定義可以得知:Mitola的認知概念與現在的技術水平要求相距比較大;FCC 僅僅是從充分利用頻譜的角度引入認知無線電;而Simon Haykin 教授的定義較好地整合了數字信號處理、網絡、人工智

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號