2.1、MIMO OTA 各測試方案簡介

在3GPP 37.977[15] 當中,有許多備選的MIMO OTA 測試方案,這些備選方案可以歸結為4 類,分別由不同的公司主導或支持,本小節簡要介紹37.977 中提到的這些方案的構建方法,并引用了其中的部分圖例(在2013 年11 月3GPP 的一次會議當中,由R&S 主導的分解法暫時未被列入37.977 正文)。

2.1.1、基于多探頭(Multi-Probes)的測試方案

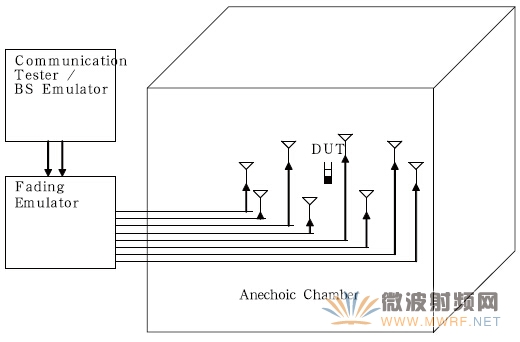

這種測試方法利用暗室(AC,Anechoic Chamber)消除電波的無用反射,基站模擬器(BaseStation Emulator)的信號通過信道仿真器(CE,Channel Emulator,有時也被稱為衰落模擬器Fading Emulator)經歷預定義的信道模型后,通過若干對準被測物(DUT,Device Under Test)中心的雙極化天線(即多探頭),經空間輻射傳播到DUT,使之經歷所需要的信道衰落,觀察并記錄其吞吐量表現。其中一個典型的實現方式如圖4 所示。

圖4、暗室中基于多探頭的測試方案

目前,雖然有很多公司都生產、設計信道仿真器,但全球只有英國Anite 及美國Spirent 公司提供的信道仿真器可以支持本方法描述的MIMO OTA 測試,他們完成了信道模型的重建及暗室內通過多探頭系統進行的空間域信息的重構,因此可以說,在這個方法當中,信道仿真器成為了整個測試系統的核心。而諸如法國SATIMO 及美國ETS-Lingen 公司則對整個測試系統提供了軟件支持及系統集成服務——他們依靠在傳統OTA 認證測試中建立的技術及系統經驗,很早就預見并啟動了MIMO OTA 的研發工作,但只有當信道仿真器在技術上取得突破之后,整個系統構建才變得清晰起來;同時,在各國也有一些支持該方案的本地系統集成商,如日本Microwave Factory,韓國MTG,國內HWA-TECH 等。系統集成商一般將完成暗室、多探頭天線、功率放大器、射頻線纜、射頻開關及測控軟件的設計與實施,與信道仿真器協同工作,此外,系統集成商還應當提供系統校準與最終系統的信道驗證服務等。

多探頭方案需要在整個球面(3D,3 維信道模型)或水平面(2D,2 維信道模型)建立多個探頭以模擬各個方向(簇)的信號到達角及其角度擴展;如果要實現3D 信道模型,需模擬垂直方向上的信號到達角及其角度擴展,系統則更加復雜,同時每個雙極化探頭需要連接兩個獨立的信道仿真器物理通道,這意味著多探頭系統的成本將顯著高于其他方案,而實踐證明其校準和測試復雜性也同樣高于其他方案。在帶來昂貴與復雜性的同時,多探頭的優點也同樣顯而易見的,這種方法理論上能夠完全可控地再現信道模型,其信道驗證結果也證明了數學模型的預測,這個測試方法未來將可能升級發展成為真正的虛擬路程(VDT,Virtual Drive Test):將終端經歷的外場環境在實驗室里可控地再現,不僅僅是認證測試的需要,同時是芯片、終端研發人員改善新技術、新算法的必由之路。

后文將主要討論基于多探頭的方法技術細節,并介紹廣播電視規劃院所開展的研究工作。

2.1.2、基于兩步法(2-Stage)的測試方案

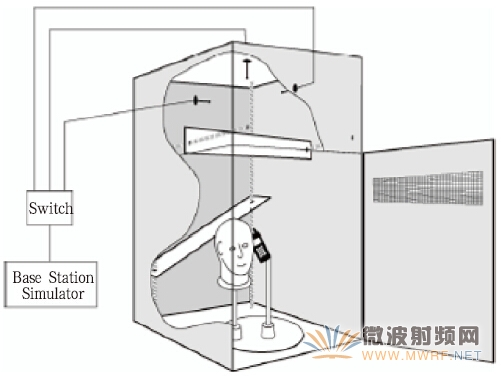

兩步法最早由美國安捷倫(Agilent)公司的中國實驗室提出,并一直不斷堅持并完善著他們最初的設計理念。所謂兩步法,意思是在第一步當中通過某種方法,獲取到終端的天線方向圖,在第二步當中將獲取得到的天線方向圖數據導入基帶信道仿真器當中,然后對DUT 進行傳導測試,以便考量其基帶芯片及天線的整體性能,其典型實現如圖5 所示。

圖5、基于兩步法的測試方案(美國安捷倫公司)

從理論上說,兩步法與多探頭方法是類似的,都是將DUT 置于模擬的幾何信道模型當中,這些信道模型可以是來源于標準模型,也可以是自定義的,只不過多探頭方法是通過構建物理暗室及多探頭,用信道仿真器在實際空間中重現信道模型,而兩步法則是將測得的天線方向圖放進基帶信道模擬器當中通過軟件仿真的方法對DUT 施加衰落影響。

目前,全球只有美國Agilent 公司在主推這種測試方法,圖4 暗室中基于多探頭的測試方案并得到了美國高通公司的支持——在兩步法中,通過芯片獲取天線的方向圖是至關重要的一步,因此該方法目前要求芯片必須提供這種測試模式。相比于多探頭的方法,兩步法的好處是不需要另外構建多探頭系統,相對地降低了投資成本和測試時間成本。然而這種方法通常會受到的質疑是:測量一個被測件的性能結論,其一部分測試數據依賴于被測件本身內部芯片的報告,這意味著測試者必須額外對芯片進行置信度評估;另一方面,對于未來類似波束賦形(Beamforming)等通過實時改變天線方向圖而改善終端性能的新技術,兩步法目前暫時還無法支持。而現實的情況是,諸如Apple 公司2013 年新上市的無線網橋產品“Airport Time Capsule”,已經聲明支持MIMO 中的波束賦形技術[1]。

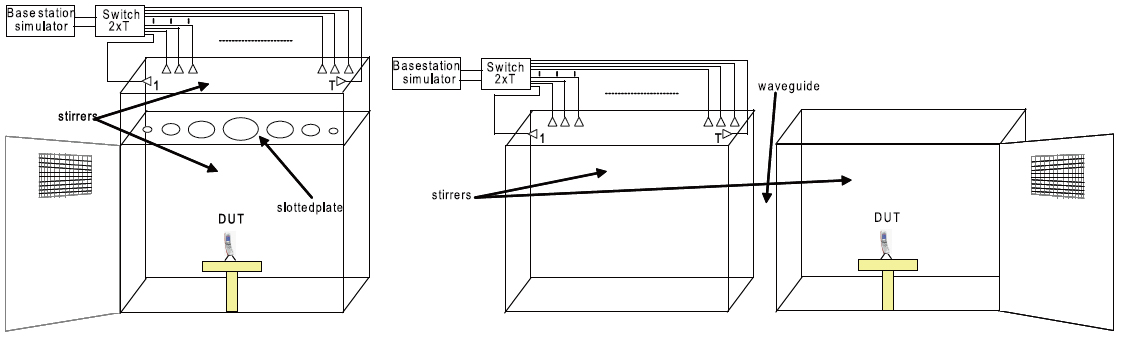

2.1.3、基于混響室(RC, Reverberation Chamber) 的測試方案

混響室的概念與暗室正好相反,后者盡量避免信號在傳播到DUT 之前經歷反射,而前者則通過各種方法使信號在混響室內部盡量多地經歷反射之后再傳達到終端,以便使DUT經歷所謂的瑞利信道,目前至少有兩個公司在3GPP 37.977中聲稱提供了自己的實現方案,見圖6 及圖7。

圖6、基于混響室的測試方案(瑞典Bluetest 公司)

圖7、基于混響室的測試方案(西班牙Emite 公司)

Bluetest 公司的奠基人是來自瑞典Chalmers 理工大學的Per-Simon Kildal 教授,他在天線設計的過程中,很早就開始嘗試將混響室應用于天線性能測量。他們早期將RC 測量方法于傳統單天線的設計,然后開始應用于MIMO 天線,并做了很多新的定義[22][23],最近幾年當中Per-Simon 與他的博士生陳小明逐漸提出并完善了在混響室中進行有源多天線終端吞吐量測試的方法,即基于RC的MIMO OTA方案[24]~[27]。類似的,西班牙Emite 公司的David Sanchez 領導的研究小組同樣在天線設計的過程中使用RC 的方案進行MIMO 天線與終端的測試,并提出了他們的一些新的思路。在這幾年國內的客戶試用過程中,Bluetest 公司通過商業運營在產品適用性建立了不錯的口碑。

無論對于無源單天線還是無源多天線,單獨使用RC 進行天線測試一般是基于RC 自身和參考天線的效率,對于真實終端的有源測試,可以認為RC 營造了一種瑞利信道的條件,瑞利信道是在單天線終端時代就已提出的概念,而我們從MIMO 信道模型可以看到,寬帶的MIMO 信道模型在時域、頻域、空間域乃至極化域都有了解析,由單獨RC 建立的內部瑞利信道既無法反映不同徑的到達時延,也無法控制不同徑的多普勒色散,更無法控制各徑的到達角,只能給出最終信號幅度服從瑞利分布的一個統計模型。為了解決精確描述時延特性等問題,RC 曾經考慮使用加入吸波材料引入額外的時延,但這種方法可控制性比較差,而且由于吸波材料的引入將改變K 因子,會使得測量不確定度擴大[27]。

在這種情況下,一個混響室與信道仿真器的升級方案——RC+CE——就被提出來,簡單一點說,信號在進入混響室之前,通過信道仿真器加入時延與多普勒頻移,用以彌補原單一RC方案的不足。這種方法雖然一定程度上解決了RC 在模擬信道模型中時延與多普勒時遇到的問題,但在引入信道仿真器的同時也弱化了原單一RC 在經濟性上的優勢,同時對于角度擴展、到達角等空間域的信息,由于混響室自身的固有條件限制,仍暫時無法描述。但正因不需描述空間信息,混響室方案的測試速度得以加快,且由于其測試過程中進行了統計平均,使得測試結果顯得穩定,而與此同時混響室方案對MIMO 系統在空間相關性的驗證能力,尤其是極化鑒別能力大幅下降,在美國摩托羅拉公司Istvan 做的一個實驗中RC 被證明完全無法鑒別終端的極化性能[28]。

2.1.4、基于分解法的測試方案

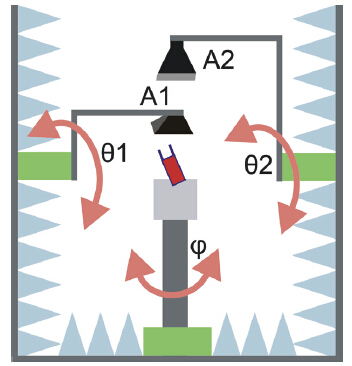

由德國R&S 倡導的分解法MIMO OTA 方案,其思想來源于德國RheinMain 大學的W. L. Schroeder 教授及其博士生馮一飛[29]。其示意圖見圖8。

圖8、基于分解法的測試方案(德國R&S 公司)

分解法曾經被稱為兩通道法,意即在測試過程中,有兩個發射天線將基站模擬器的信號發送給DUT,DUT 在水平面旋轉,而兩個探頭在垂直面上同時動作,他們首先遇到的一個問題在于DUT 測試位置(角度)與發射天線位置的選擇。

此外,R&S 的工程師聲稱此方法區別于多探頭全環法,在于“分解法是一種3D 的測試方法,而多探頭全環只做水平面2D 測試”,然而實際上,首先他們曲解了3D 信道模型的概念,另一方面,即使是分解法,在同一時刻,兩個發射天線與DUT實際上是在同一個平面之上。

在3GPP RAN4 的2013 年11 月一次會議當中,該方法未被列入正文。

2.2、多探頭方案國際研究動態與演進

從測試方法的角度上,對于基于信道仿真器與暗室、多探頭的方案,來自各國的研究者各自獨立地上做過大量的研究:芬蘭Pekka Kyösti 在參考文獻[8] 中詳細闡述了多探頭方案的原理,其中包含兩個信號合成方法:平面波合成(WFS, Wave Field Synthesis)與預衰落合成(PFS, Pre-Faded signal Synthesis);美國Spirent 公司John Douglas Reed 在參考文獻[30]中闡述使用MIMO OTA 的方法對空間相關性進行重現;丹麥Aalborg 大學Gert Pedersen 教授帶領他的團隊與Intel 公司合作,自行搭建了暗室、多探頭和測試軟件,對SCME 等信道模型下LTE 終端的測試方法進行了研究,并對多探頭方案的系統配置和驗證給出了測試結果[31]~[33];美國Apple 公司Matt A.Mow 等人對終端在MIMO OTA 測試過程中與傳導測試中的一致性比較方法進行研究,并申請了專利[34]。芬蘭原赫爾辛基大學Tommi Latinen 等對平面波合成的多探頭數量進行了研究[35] ;日本松下公司與東京理工大學的研究證明了使用信道模擬器和多探頭的方法能夠產生準確的射頻信道模型,從而利用可控的空域相關性對MIMO 信道容量進行研究變為可能[36],他們同時也給出了系統設計以及校準流程的建議[37];英國Anite(前芬蘭Elektrobit)公司很早就展開了MIMO OTA測試可行性的研究,將仿真和實測結果與參考模型特性進行了對比,結果表明在大多數情況下OTA 與參考模型具有很高的一致性,證明了在暗室中可以產生所需的無線信道傳播特性[38]。

從信道模型的角度上,2000 年開始,基于射線的多天線信道模型就開始從Tap Delay Line 向Cluster Delay Line 過渡,2003 年3GPP TR 25.996 中定義了SCM,歐洲WINNER 項目進一步推動并細化了基于幾何的隨機信道模型GSCM 的發展。目前,雖然各個MIMO OTA 方案都在聲稱自己的優越性,但一個不爭的事實是,多探頭的信道模型是早于MIMO OTA方案就被工業與學術界認可,而其他幾個測試方案一方面對于電波傳播與信道模型涉及不多,另一方面都在將自己的測試結果與多探頭系統看齊。

大約從2008 年開始,全球范圍內有三個關注多入多出信道測試、建模以及MIMO OTA 測試的學術與標準化組織,分別在各自的范圍內對以上技術和論題展開交流和討論,他們是:

1 . 歐洲COST (European COoperation in Science and Technology)下的COST2100 及其后繼者IC10042. 北美CTIA(Cellular Telephone Industry Association)

3.“ 第三代合作項目”(3GPP)

目前在COST IC1004、3GPP 和CTIA 的討論中出現的幾種MIMO OTA 測試方法中,筆者認為基于信道仿真器與暗室多天線探頭的方案,能夠對SCM 信道模型中所定義的,MIMO 系統性能所依賴的角度擴展AS(Angle Spread),時延擴展DS(Delay Spread) 等信息進行控制和重現。其他的方案,如,混響室測試方案可以實現快速測試,但無法控制并還原角度擴展等對多天線系統性能有重要影響的信息,所以只能對終端提供有限的性能評估;而兩步法可以利用原SISO 的微波暗室,減少投資,但需要被測設備能夠支持測試模式,對于未來的波束賦形等新技術目前也還無法支持;分解法不再保留原來的信道模型的概念,使用統計的方法估算MIMO 系統性能,測試數據與真實環境的對應關系也缺乏數據的支持。

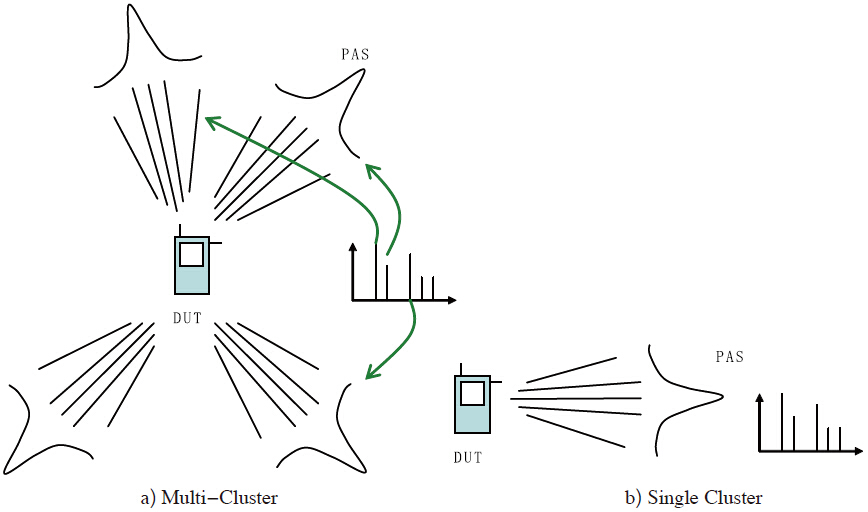

然而,多探頭測試方案的終極目標是實現3D 信號模型,這一方面需要暗室和天線探頭數量足夠多,另一方面要求信道仿真器提供足夠的物理通道,使得多探頭的3D 方案造價昂貴,很難一步到位。一種循序漸進的方法,是以單簇法作為一個起點,化整為零地建立一個可升級的多探頭系統。引用3GPP 37.977 中的描述,圖9(a) 描述的是多簇法,而(b) 描述的則是單簇法。

圖9、多探頭測試方案:多簇法與單簇法

簡而言之,在目前廣泛使用的2D 全環法多簇測試方案中,可以考察終端在不同的信道時延特性、多普勒譜、空間相關性和交叉極化比下的性能特性,但由于信道模型限制在水平面范圍內,所以無法描述來自垂直方向上的來波對終端性能的影響;類似的,在單簇法中,同樣可以考察終端在不同的信道時延特性、多普勒譜、空間相關性和交叉極化比下的性能評估,但由于限制在單簇范圍內,所以無法描述來自不同簇的來波;從這個意義上說,全環法的多簇,與單簇測試方法,都是多探頭3D 方法的一種折中方案。

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號